骨髓增生异常综合征伴多系异型增生

Myelodysplastic Syndromes with Multilineage Dysplasia

概述:

2017 年 WHO 淋巴造血系统肿瘤分类第四版(2016 版)更新版正式出版了,在骨髓增生异常综合征(MDS)的分类、诊断标准及预后相关因素方面进行了部分更新。新版本根据异型增生系别的多少将骨髓增生异常综合征伴环形铁粒幼细胞(MDS-RS)分为两个亚型:骨髓增生异常综合征伴环形铁粒幼细胞及单系异型增生(MDS-RS-SLD)和骨髓增生异常综合征伴环形铁粒幼细胞及多系异型增生(MDS-RS-MLD)。2008 年分类 RASR 仅包括现在 MDS-RS-SLD,而将 MDS-RS-MLD 分为难治性血细胞减少伴多系异型增生(RCMD)。

诊断要点:

占所有 MDS 病例的 30%,中位发病年龄 70 岁。

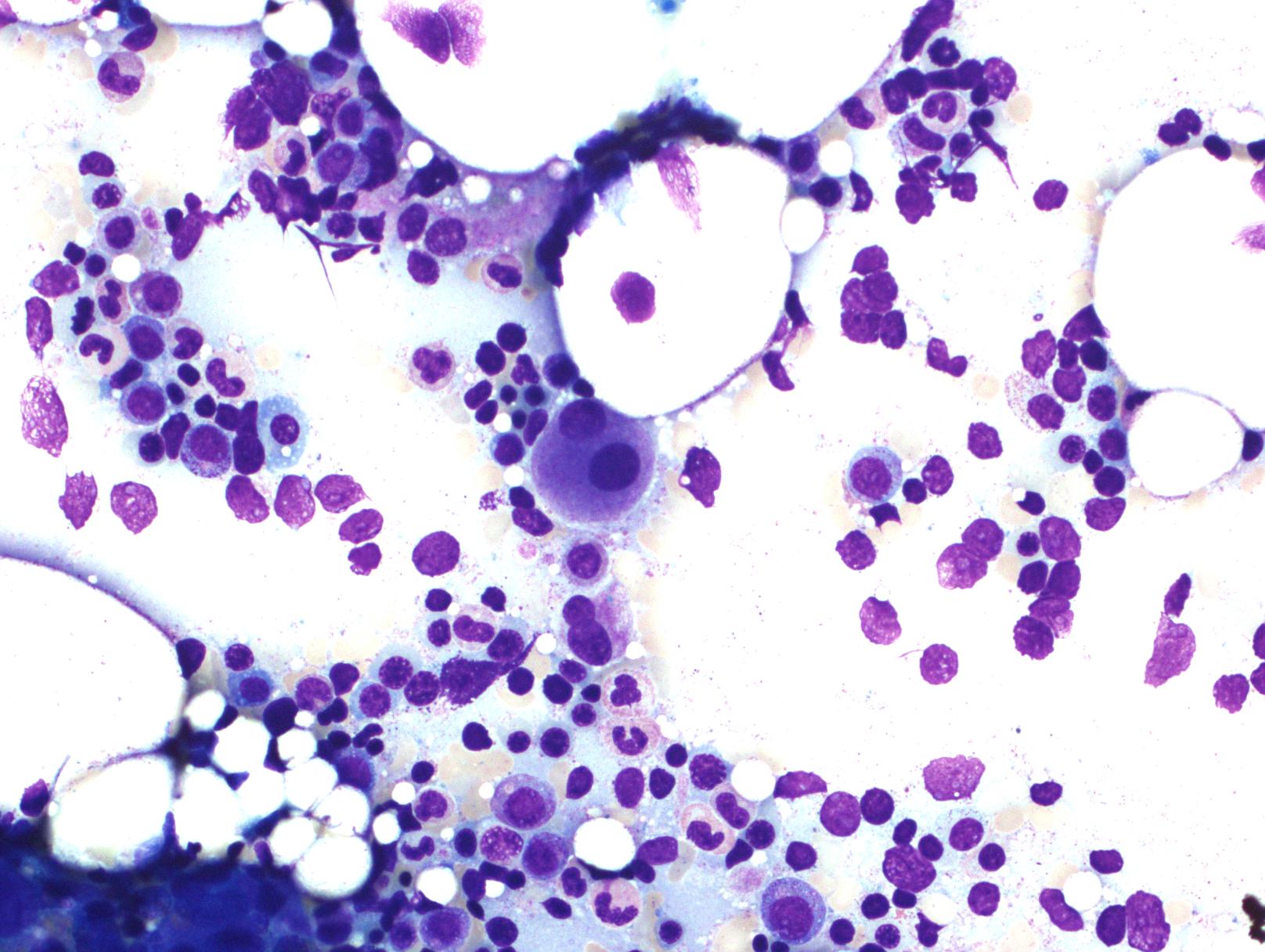

外周血:一系或多系细胞减少,无或极少(<1%)循环原始细胞,无明显单核细胞增多(<1x109/L)。

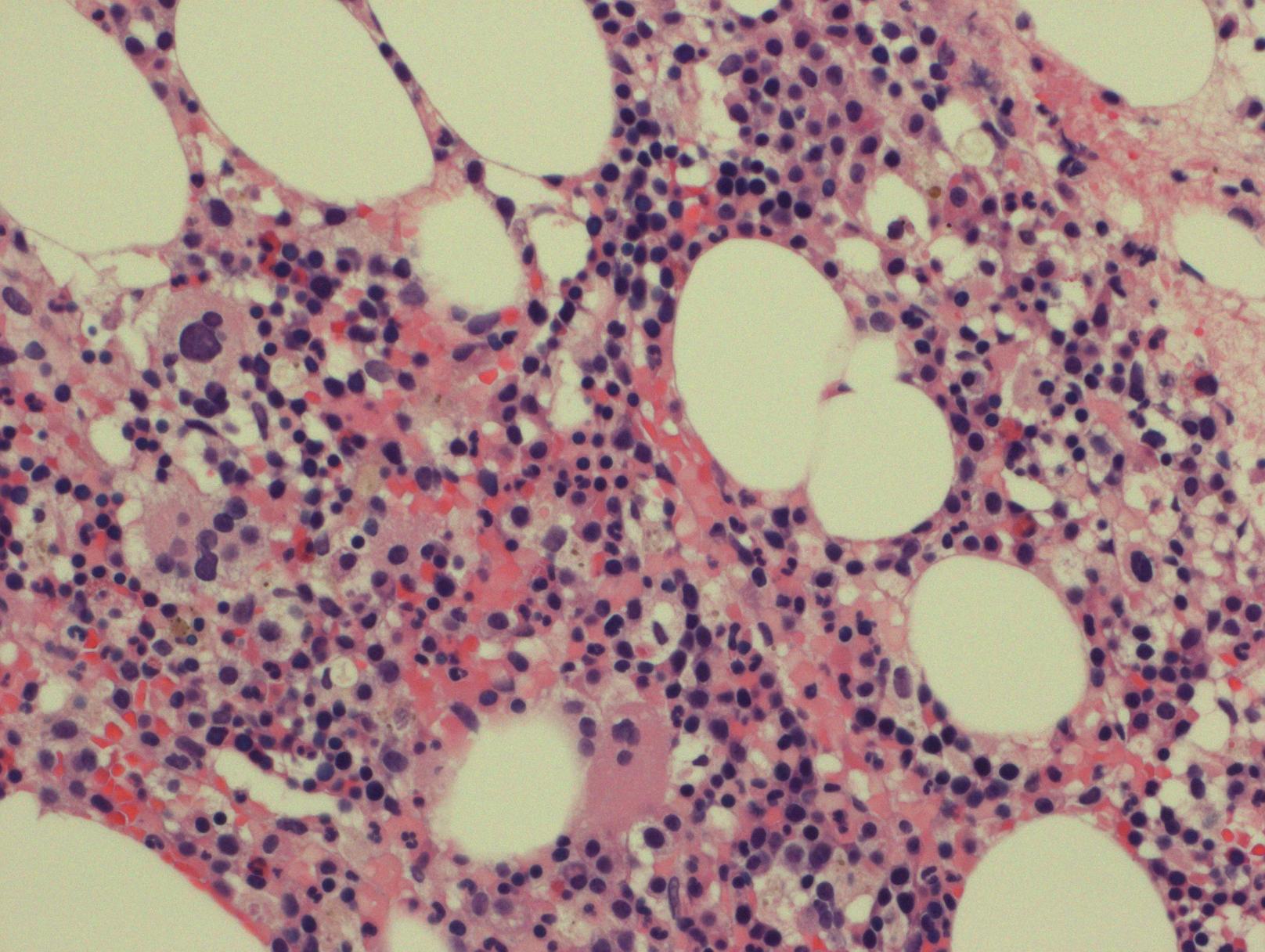

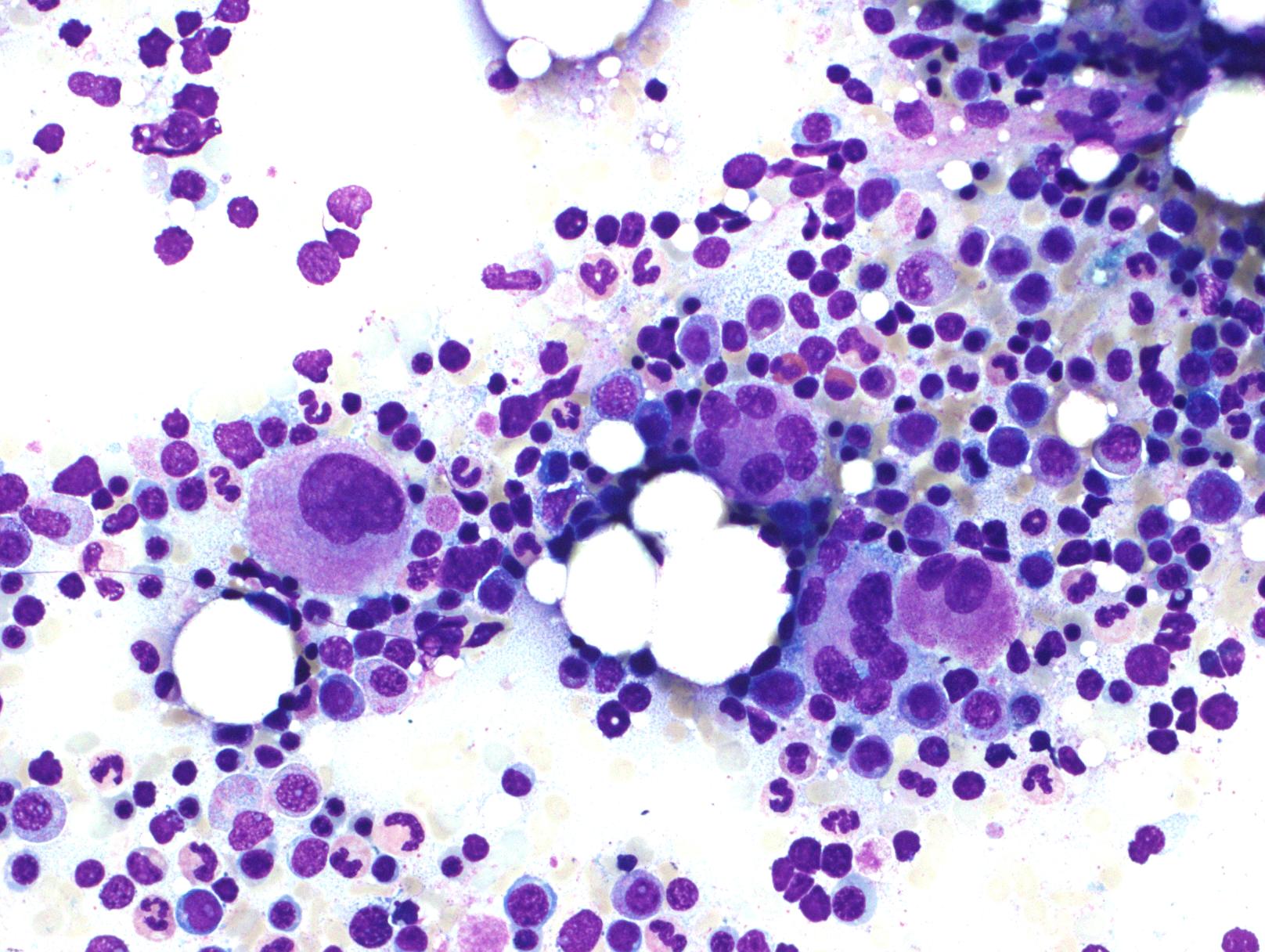

骨髓:两系或两系以上异型增生(达该系有核细胞的至少 10%,巨核细胞 30-40%特异性高),原始细胞<5%,无 Auer 小体。

遗传学:50%病例有细胞遗传学改变,可为单一异常(如+8. 单体 7、20q-)或复杂核型。

多数患者属于国际预后评分系统的中危组,平均生存期 30 个月,约 10%患者在两年左右进展为急性白血病。

鉴别诊断:

反应性改变 : 一系或多系异型可见于(但不限于)下列情况:

维生素 B12 和叶酸缺乏、药/毒物、自身免疫性疾病、感染等;

必需元素(essential element)缺乏;

重金属暴露(砷、铅、中毒剂量的锌);

一些药物及生物制剂治疗(异烟肼治疗在维生素 B6 补充不足时可引起环形铁粒幼细胞);

抗生素磺胺甲基异恶唑、免疫抑制剂他克莫司和霉酚酸酯可引起明显粒细胞分叶减少;

病毒感染(如 B19 病毒)、铜缺乏、化疗等均可引起异型改变;

细胞因子(粒细胞集落形成因子)可引起粒系核左移及异型增生;

自身免疫性疾病也可伴 MDS 样改变。

- 骨髓增生异常综合征未分类和骨髓增生异常综合征伴原始细胞增高及其它 :

多系异型,外周血原始细胞达 1%(骨髓原始细胞<5%),无 Auer 小体,属于骨髓增生异常综合征-未分类;

多系异型,外周血原始细胞 2-4%(骨髓原始细胞<5%),无 Auer 小体,属于骨髓增生异常综合症伴原始细胞增高-1;

多系异型,外周血原始细胞小于 1%(骨髓原始细胞<5%),有 Auer 小体,属于骨髓增生异常综合症伴原始细胞增高-2;

多系异型,伴环形铁粒幼红细胞增高(至少 15%或<15 但存在 SF3B1 突变),属于骨髓增生异常综合症伴环形铁粒幼细胞和多系异型。

预后:

平均生存期 30 个月,约 10%患者在两年左右进展为急性白血病。