后肾间质肿瘤

Renal Metanephric Stromal Tumour

概述:

后肾间质肿瘤是一种中等富于细胞、组织学类似于后肾腺纤维瘤的间质细胞成分的罕见肾肿瘤。

发病部位: 肾脏

诊断要点:

主要发生于婴幼儿,罕见于成人,平均发病年龄约 24 个月,绝大多数发生于 11 岁以下儿童。

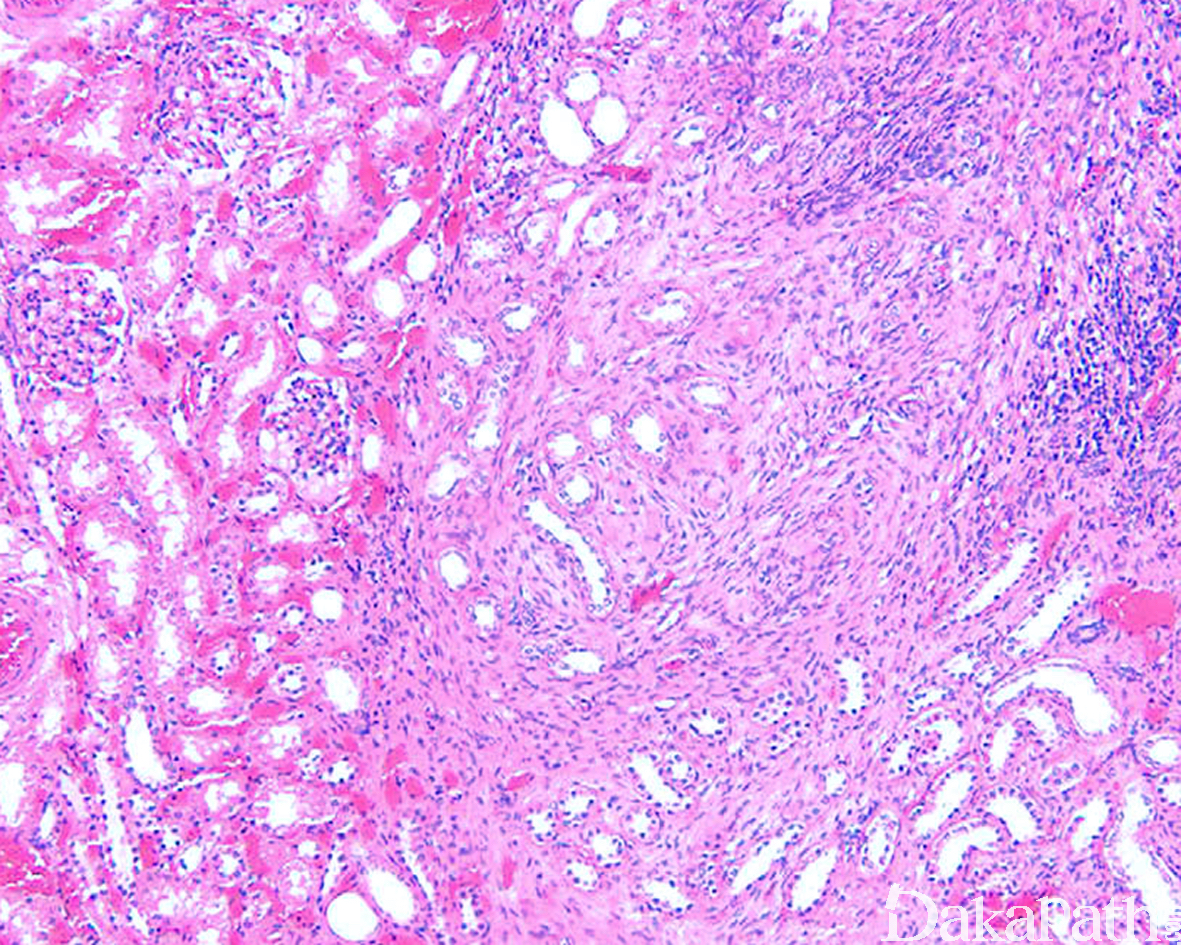

一般位于肾髓质,通常单发,偶见多灶发生,瘤体直径 3 ~ 10cm(平均约 5cm)。切面灰黄,质实,分叶状,半数左右可见不同程度的囊性变,偶见出血,无坏死。

镜下肿瘤无包膜,通常界限清楚,少数可见瘤细胞局灶性扩散入周围肾实质内。

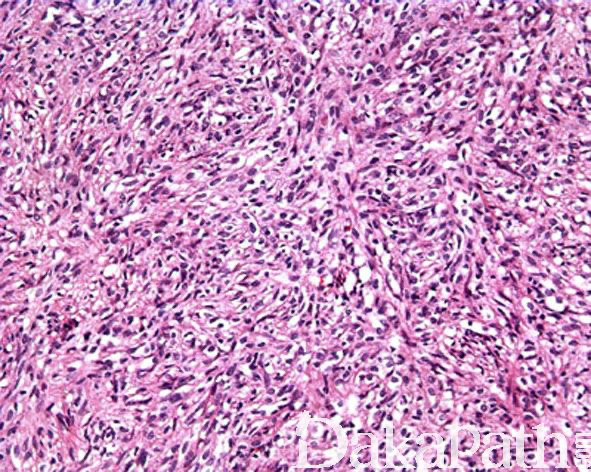

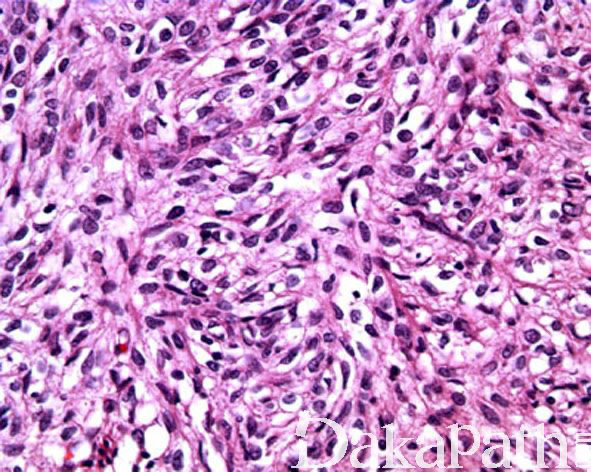

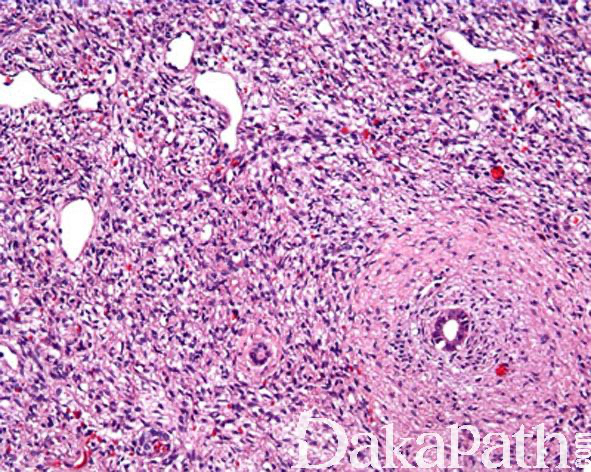

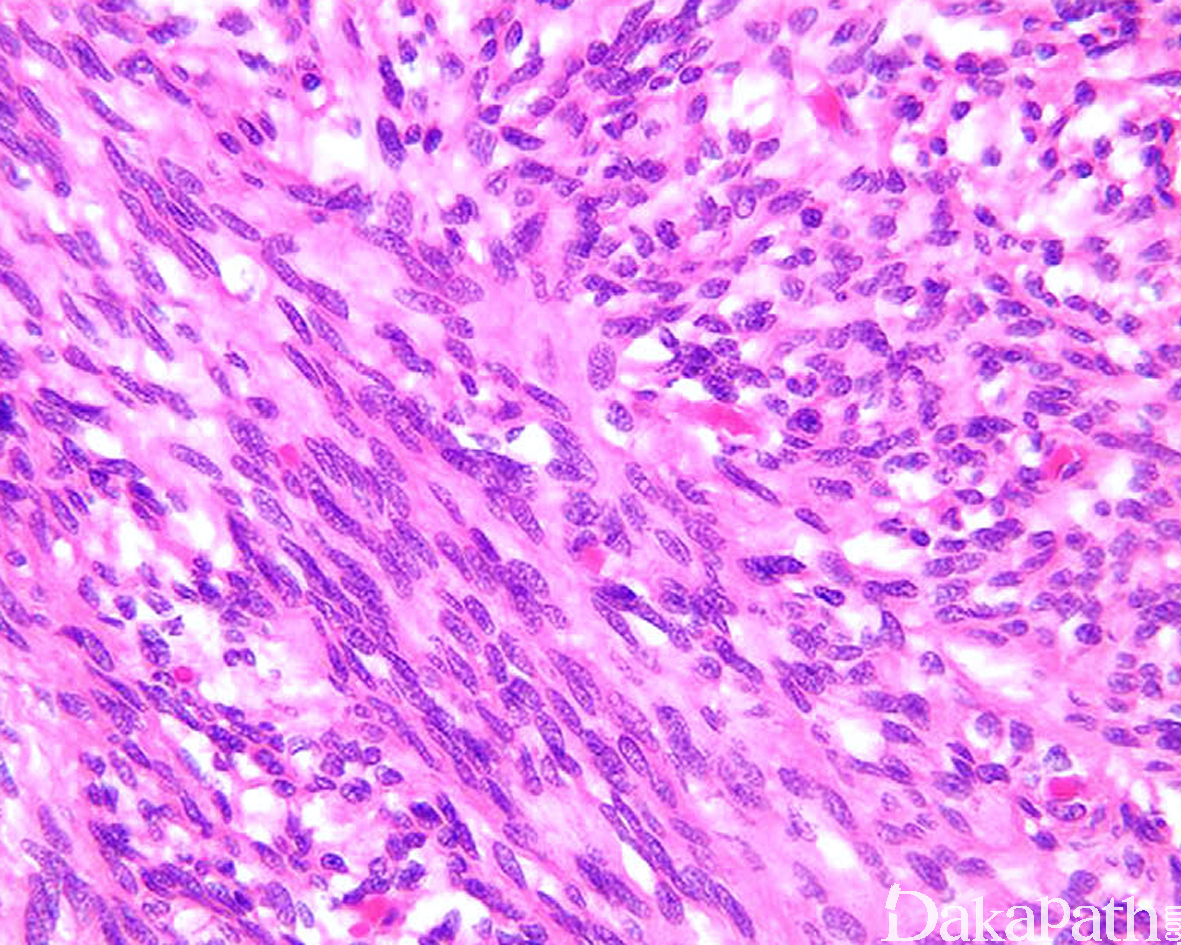

瘤细胞呈伸展的梭形纤维母细胞样或上皮样,形态较温和,胞浆弱嗜酸性,核浓染,可见细小核仁,核分裂象罕见。肿瘤常见富于细胞区与少细胞区的结节状交替分布,两者之间常逐渐过渡和融合,少细胞区常见间质黏液变性;局灶区通常可见瘤细胞围绕内陷的良性肾小管或开放的血管呈同心圆状或洋葱皮样排列。

肿瘤内常见发育不良的畸形动脉,表现为血管壁平滑肌细胞的上皮样转化和黏液变性。

约 25%的后肾间质肿瘤可见内陷肾小球的球旁细胞增生,20%可见岛状的异源性间质分化,如软骨、神经胶质和脂肪组织等。

免疫组织化学染色:

弥漫表达波形蛋白,大多数局灶表达 CD34,少数局灶弱表达 SMA 或 MSA,一般不表达 CK、S100 蛋白和结蛋白等。

分子标记:

65%~ 90%的后肾间质肿瘤可见 BRAF 基因的 V600E 突变,免疫组化染色表达 BRAF V600E 特异性抗体 VE1。

鉴别诊断:

先天性中胚层肾瘤: 是一种低度恶性的肾肿瘤,与后肾间质肿瘤相比,先天性中胚层肾瘤发病年龄更轻(90%以上发生于 1 岁以内婴儿),肿瘤浸润性生长更弥漫而广泛,无低倍镜下的分叶状结构,富于细胞区与少细胞区通常突然过渡,无后肾间质肿瘤特征性的瘤细胞围绕内陷的良性肾小管或畸形血管的同心圆状或洋葱皮样排列结构。免疫组化染色先天性中胚层肾瘤表达 SMA 和 desmin, 不表达 CD34, 细胞性先天性中胚层肾瘤遗传学上存在特征性的 ETV6-NKRT3 基因融合。

肾脏透明细胞肉瘤: 肾脏透明细胞肉瘤高度恶性,组织形态学变化多样,梭形细胞为主型的透明细胞肉瘤需要与后肾间质肿瘤区分。鉴别两者最有用的形态学特点为肾脏透明细胞肉瘤特征性的分支状毛细血管网,这一特点不见于后肾间质肿瘤中,此外,肾脏透明细胞肉瘤无异源性间质分化和血管壁发育畸形。免疫组化染色,肾脏透明细胞肉瘤不表达 CD34,遗传学上特征性的表现为 BCOR 基因的框码重复,无 BRAF 基因的 V600E 突变。

后肾腺纤维瘤: 肿瘤内存在后肾腺瘤样成分,不同于后肾间质肿瘤内陷的良性肾小管,后者一般散在分布于肿瘤的周边,常见伴随的肾小球结构,小管腔内存在 Tamm-Horsfall 蛋白分泌物。

孤立性纤维性肿瘤 :孤立性纤维性肿瘤有时可见肿瘤周边内陷的良性肾小管,免疫组化染色弥漫表达 CD34,因而易与后肾间质肿瘤混淆。然而,与后肾间质肿瘤不同,孤立性纤维性肿瘤主要发生于成人,组织学常见明显的血管外皮瘤样结构和间质内的粗大胶原沉积,免疫组化染色除了表达 CD34 之外,特征性的核表达 STAT6,此外孤立性纤维性肿瘤大多数还表达 bcl-2 和 CD99。

预后:

绝大多数后肾间质肿瘤生物学进程为良性,罕见复发和转移

治疗:

通常切除即可治愈

病例报道:

Metanephric stromal tumour: A rare pediatric benign stromal specificrenalneoplasm.

参考文献:

[1] Moch H, Humphrey P A, Ulbright T M, et al. WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organ [M]. Lyon: IARC, 2016. [2] Argani P, Beckwith JB. Metanephric stromal tumor: report of 31 cases of a distinctive pediatric renal neoplasm [J]. Am J Surg Pathol, 2000, 24(7): 917–926. [3] Argani P, Lee J,Netto GJ,et al. Frequent BRAF V600E mutations in metanephric stromal tumor [J]. Am J Surg Pathol, 2016, 40(5): 719-22.

← 后肾腺瘤 囊性部分分化性肾母细胞瘤 →