骨母细胞瘤

Osteoblastoma (OB)

同义词(或曾用名): 巨细胞骨样骨瘤

概述:

由骨母细胞衬覆的编织骨骨小梁组成的良性骨形成性肿瘤,部分可见染色体 22q12 缺失,无 miRNA-210 表达增高。

发病部位: 约 60%位于四肢管状骨的干骺端,好发部位依次为股骨胫骨、足骨及踝部、颈椎、腰椎、胸椎、 骶椎;约 10%病例见于颅面部,其中下颌骨常见。约 65%位于皮质,约 35%位于髄腔内,约 12%位于

诊断要点:

不常见,占所有原发性骨肿瘤的 1%,占原发性良性骨肿瘤的 3%。主要见于青少年及年轻人,约 75%患者为 25 岁以下,平均发病年龄约 20 岁。男女之比约 2:1。临床可有疼痛、肿胀及运动范围减少,脊椎肿瘤可出现感觉异常、下肢轻瘫或截瘫。

X 线表现膨胀性及溶骨性病变,边界清楚,可见外周空晕及中心钙化,少数病例边界不清;可有骨膜反应性骨形成,但缺乏恶性肿瘤的日光性放射性或洋葱皮样改变。

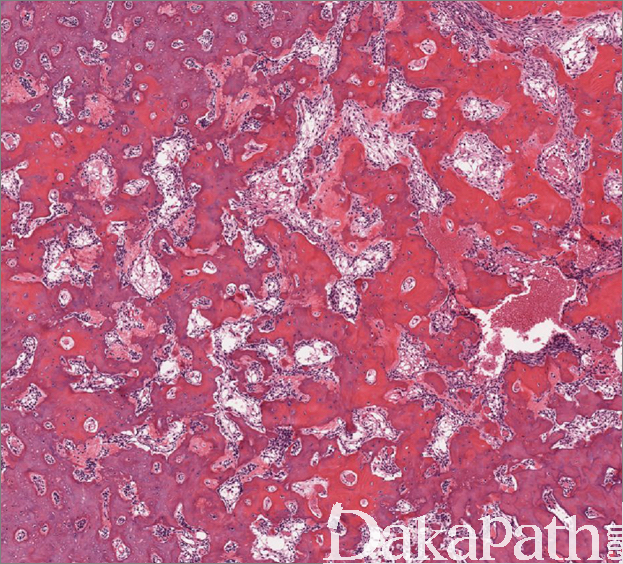

大体上呈实性、界限清楚,灰白色至深红色,砂粒感;约 10%病例显著囊性变。大小悬殊,最大可达 20cm。

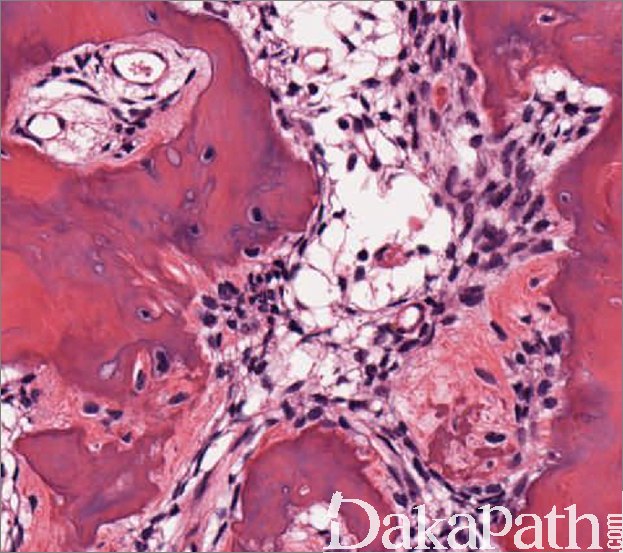

组织上界限清楚,骨小梁杂乱、相互沟通及片状排列,编织骨边缘肥胖的骨母细胞及散在的破骨细胞,骨母细胞呈圆形或卵圆形伴中等量嗜酸性或双色胞浆及偏心的含有精细染色质的胞核。

小梁之间被血管结缔组织填塞,偶见囊性改变,类似于动脉瘤样骨囊肿,可见散在核分裂(无不典型核分裂),坏死常缺如或灶状分布。

约 75%病例类似上皮样骨母细胞瘤(侵袭性 OB),可见大的多边形、丰富嗜酸性胞浆,空泡状胞核及显著的核仁。

5%病例呈软骨变异型,可见透明软骨。可出现退行性增大、染色质深染及核空泡状的假恶性改变。

鉴别诊断:

← 低级别中心型骨肉瘤骨肉瘤 纤维结构不良 →