乳腺腺样囊性癌

Breast Adenoid Cystic Carcinoma

同义词(或曾用名): 囊性腺样癌,腺囊性基底细胞癌,圆柱瘤样癌

概述:

形态上类似于涎腺腺样囊性癌,预后良好。

发病部位: 乳腺

诊断要点:

腺样囊性癌(ACC)罕见,占所有乳腺癌的比例<0.1%,确诊时平均年龄 64 岁。

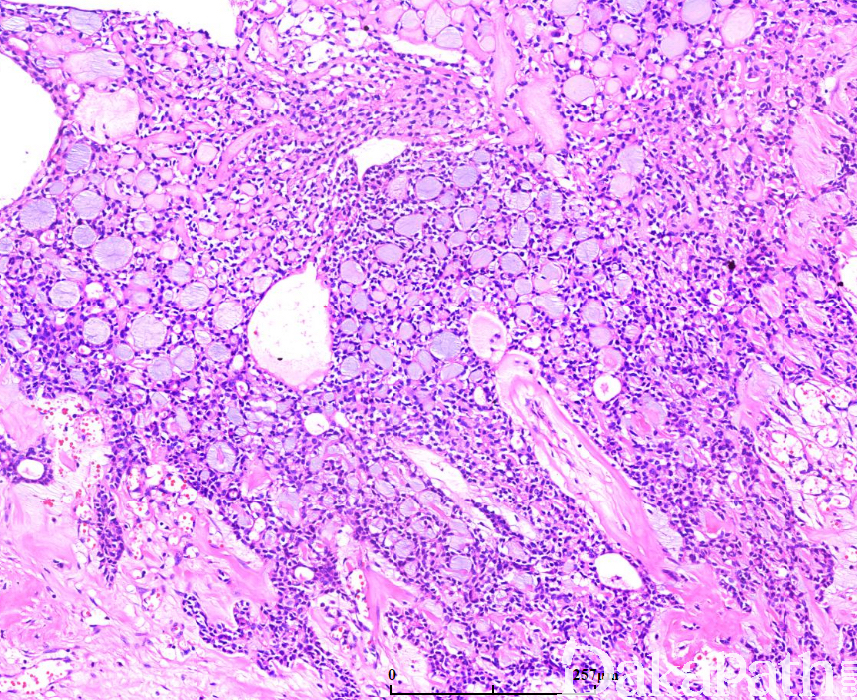

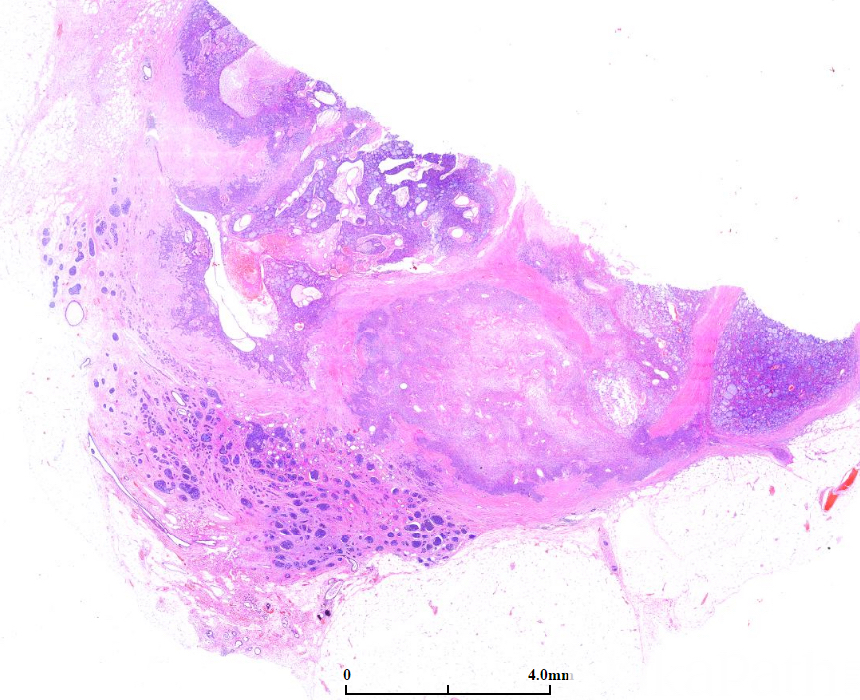

肿瘤常呈结节状,界限较清楚,平均直径 3cm 左右,最大可达 12cm,切面灰白或灰褐色可见微囊。

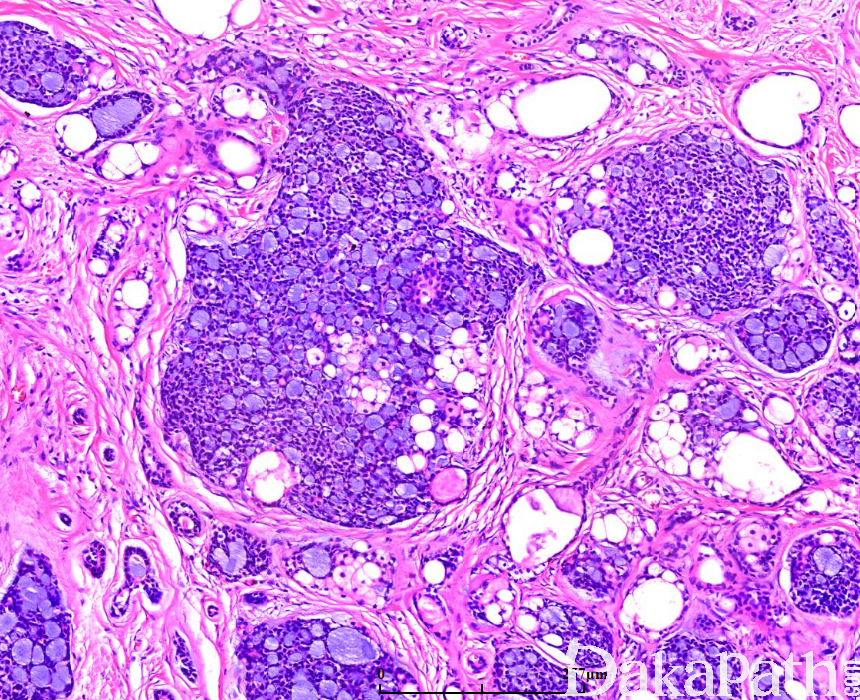

组织学上肿瘤由上皮、肌上皮及无细胞的嗜酸性基底膜样物质按不同比例混合而成。

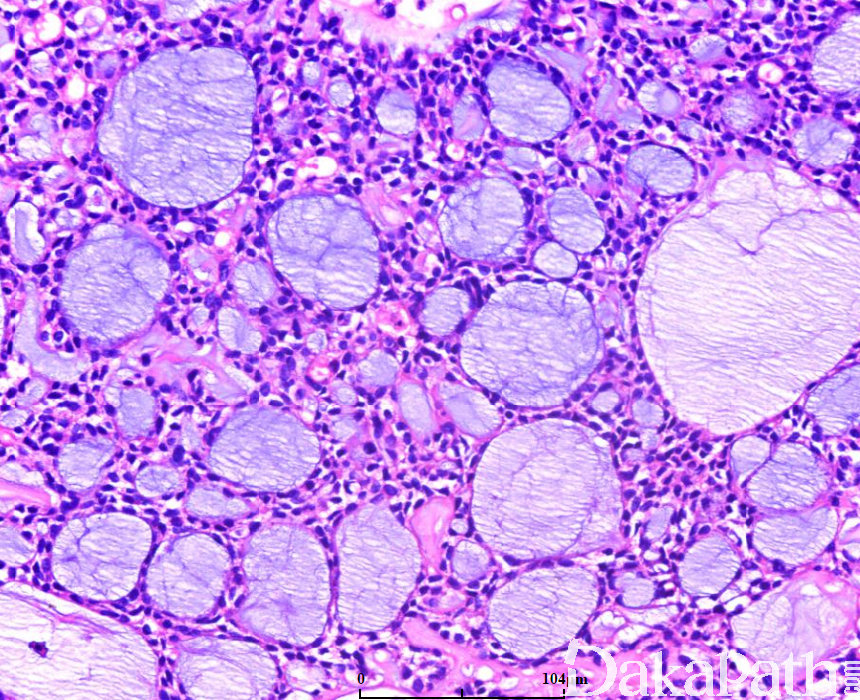

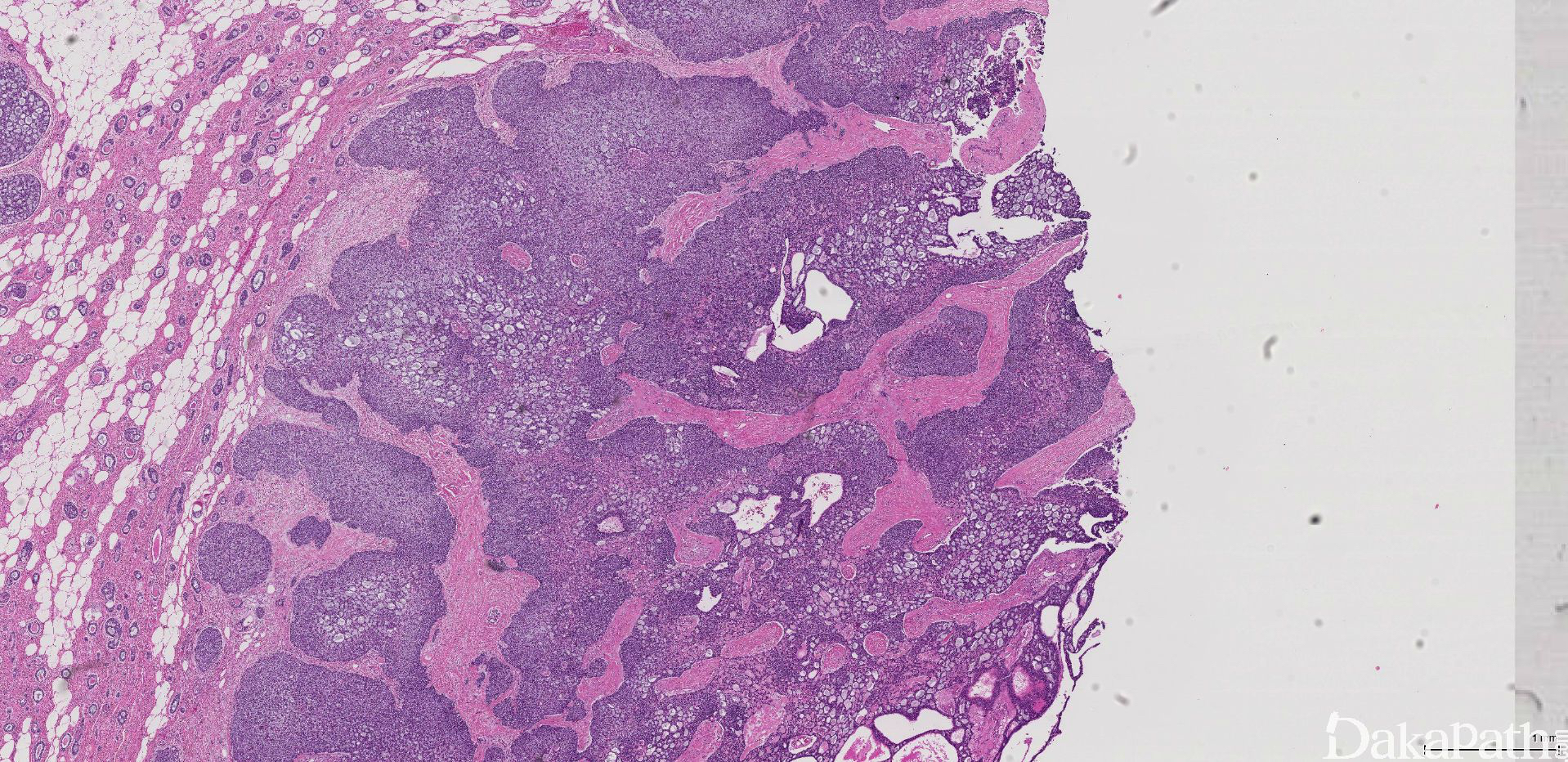

生长模式主要有 3 种:筛状型、管状一小梁状型及具有基底样特征的实体型,可以一种形态为主,也可多种形态混合存在。

筛状型最常见,有两种类型筛孔,一种为假性腺腔,腺腔大小不一,多数为圆形、椭圆形或长圆形,内含均一的 AB 染色阳性物质或玻璃样变的胶原样物,可形成胶原小球样物质,假性腺腔周围有一层厚的基底膜。另一种是真性腺腔,数量较少,腔较小,内含嗜伊红分泌物,通常为 PAS 阳性的中性黏液,这些黏液经淀粉酶消化后依旧存在。

管状一小梁状型中肿瘤细胞围绕小的腔隙,真性腔隙更明显,内衬两层上皮,内层为腺上皮细胞,外层为肌上皮细胞。导管周围常可见玻璃样变的结缔组织围绕。少数病例间质胶原化非常明显,将小管挤压成小梁状。

具有基底样特征的实体型少见,由大小不一地图状、圆形或花环样、梁状、岛状的实性结构组成,实性区域超过 90%。细胞丰富并具有明显异型性,核大,胞浆少,似基底细胞。核分裂像较筛状型和管状型多见,可达 5 个/10HPF。

在筛状和管状型中不易见到坏死结构,但在实体型中较易出现坏死,可以是个别细胞的坏死,也可以是粉刺样坏死。

腺样囊性癌常伴随有腺肌上皮瘤、低度恶性腺鳞癌、微腺性腺病及不典型微腺性腺病等病变。

有些病例可见非常明显的周围神经侵犯,但淋巴管、血管侵犯很少见。

根据肿瘤中实性区域的多少将乳腺腺样囊性癌分为 3 级:Ⅰ 级无实性区域,Ⅱ 级实性区域<30%,Ⅲ 级实性区域>30%。

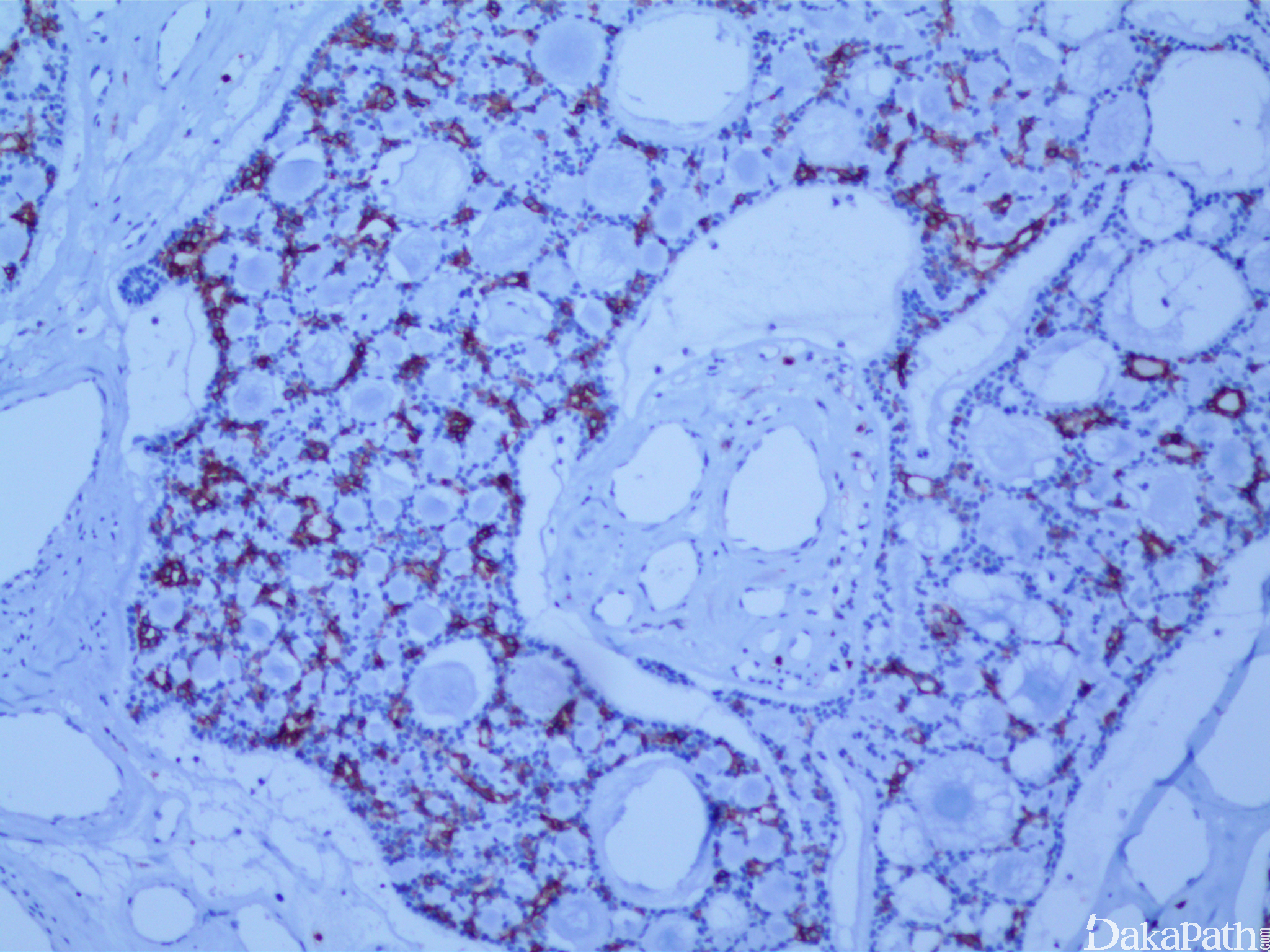

免疫组织化学染色:

上皮细胞常表达 CD117. CK5/6. CK14. CK8/18. EMA、S-100 和 HE-cadherin 等;肌上皮细胞显示 Vim、CKl4. CK34βEl2. SMA、S-100. p63 阳性;基底膜物质 Ⅳ 型胶原和 laminin 阳性;大部分病例不表达 ER、PR 和 Her2。

分子标记:

染色体频发易位 t(6,9)(q22-23,p23-24),该异位可以在 90% 的病例造成涉及 MYB 和 NFIB 基因的融合转录。

鉴别诊断:

乳腺浸润性筛状癌:

浸润性筛状癌细胞巢更不规则,筛孔衬覆细胞缺乏基底样细胞和肌上皮;

浸润性筛状癌筛孔内含是蛋白黏液性分泌物和坏死组织而非间质成分;

浸润性筛状癌细胞巢周围及筛孔内没有嗜酸性基底膜样物;

浸润性筛状癌 ER、PR 常阳性,SMA、p63. CD117 通常阴性;

浸润性筛状癌常伴有小管癌成分。

乳腺胶原小体病:

和腺样囊性癌一样,胶原小体病也是有腺上皮和肌上皮增生形成,但后者是发生在乳腺的一种少见的良性病变,细胞形态温和,呈扁平、圆形或卵圆形;

胶原小体病体积通常较小,通常<0.5cm,局限于 1 个或数个导管腔;

胶原小体病常常和其他乳腺的硬化性增生性病变伴发,包括硬化性腺病、乳头状瘤、导管增生、不典型导管增生等;

胶原小体由多糖、层黏连蛋白或 Ⅳ 型胶原组成,PAS 和奥辛蓝染色阳性,周围围绕肌上皮细胞,肌上皮标记物(SMA、p63 等)阳性,腺样囊性癌腺腔周围围绕的是腺上皮细胞,CD117 阳性。

预后:

乳腺腺样囊性癌 的 5 年和 10 年生存率分别为>95%和 90%,其中实性型具有较高的复发率和转移率。

治疗:

ACC 是一种低度恶性肿瘤,一般单纯乳腺切除即可治愈。