室管膜瘤

Ependymoma

概述:

伴室管膜分化的界限清楚的肿瘤,呈 WHO II 级

发病部位: 脊髓、颅后窝及幕上

诊断要点:

发生在成人的室管膜瘤多数位于脊髓,幕上及颅后窝少见;发生在儿童的多数位于颅后窝,幕上不常见,但间变性常位于此处。

临床特征:脊髓受累常见疼痛及神经功能缺陷等,颅后窝受累可见阻塞性脑积水的症状及体征,幕上受累可见占位效应、局灶神经功能缺陷及癫痫(不常见)。

大体界限清楚,可呈囊性,樱桃红色外观。

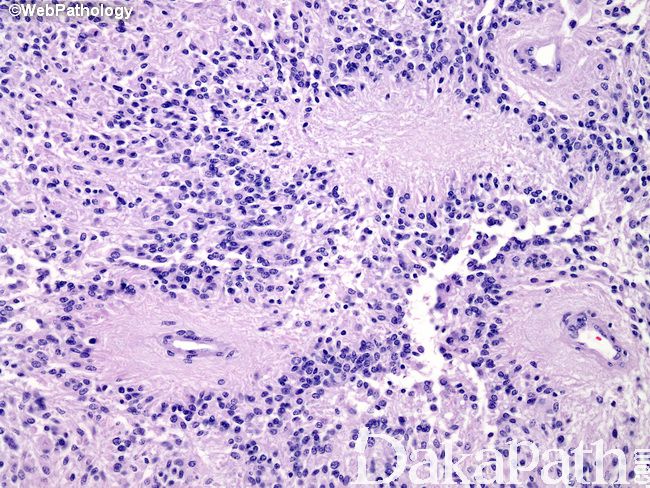

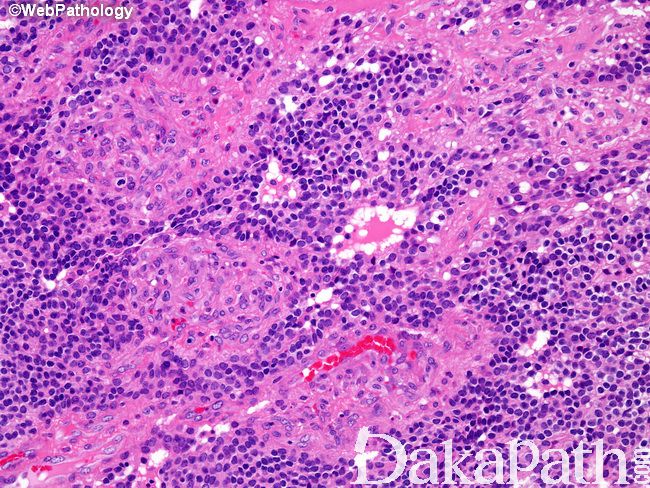

经典(细胞型)室管膜瘤:

1)肿瘤绝大多数边界清晰,偶见浸润性生长(尤其幕上及高级别)。

2)可见血管周围假菊形团及中间空心的真菊形团,可见富于细胞的片状增生及富于纤维丝状区域(有时含少量胞核),坏死常见(尤其位于颅后窝,并不提示间变)。

3)可见富于细胞结节(低级别至高级别均可出现)。

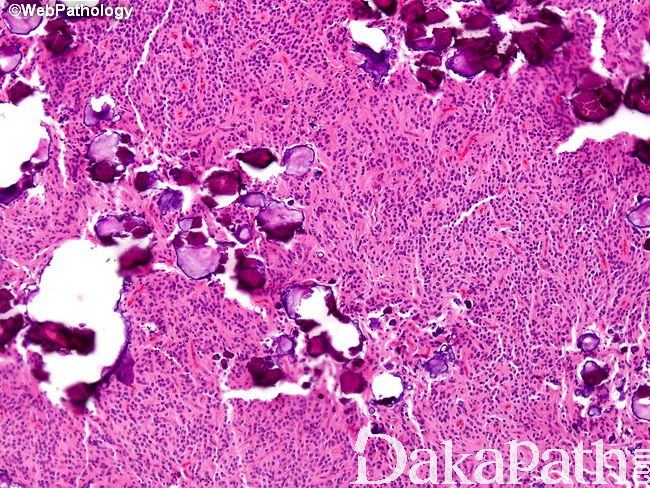

4)部分幕上及脊髓髄内型可见囊性结构及与之相关的线样血管增生,囊壁可见毛细血管扩张的血管增生。

5) 部分病例可见钙化,可局灶也弥漫分布;

6) 脊髓内型可见玻璃样结节,胞浆内空泡形成,有时呈脂样细胞;

7) 少数可见骨和/或软骨,可伴神经元分化或神经元岛形成(synaptophysin 阳性);

8)肿瘤周围的毛样胶质细胞增多,尤其位于脊髓内者。

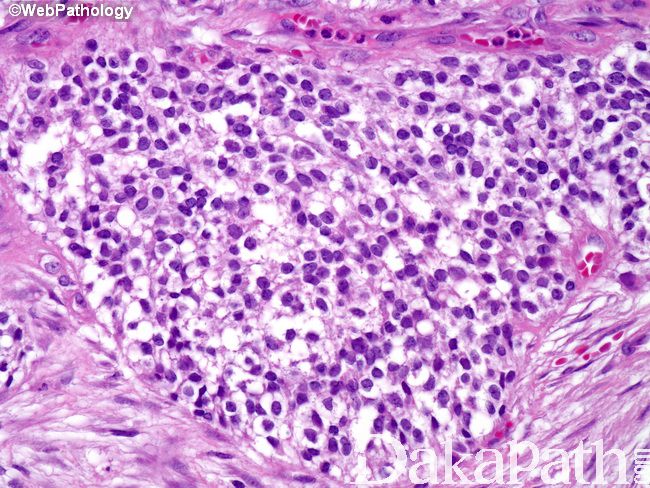

透明细胞亚型:常位于幕上,边界清楚,细胞相对其他类似大一些,圆形至多边形,可见核沟及核裂,细胞胞浆透明似少突胶质细胞瘤样;血管周围假菊形团可能不明显,无真正的菊形团。

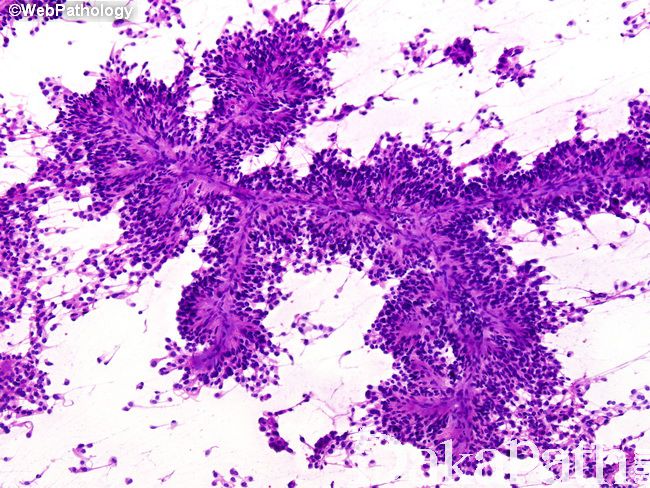

乳头状亚型:可见伴纤维血管轴心的乳头,柱状或立方上皮及圆形至卵圆形胞核围绕血管轴心排列,纤维丝状组织较少。

伸长细胞型:可见丛状结构,细长型细胞,血管周围假菊形团不明显,无真正菊形团。

其他组织学亚型

1) 巨细胞室管膜瘤可见退行性不典型性,常位于黏液乳头状室管膜瘤,常无血管周围假菊形团及上皮细胞。

2) 皮质室管膜瘤位于幕上,与脑室无关,以梭形细胞为主,伸长细胞亚型样,可见空泡状细胞及管样结构,偶见血管中心性胶质瘤样,浸润性生长。

3) 室管膜肉瘤可见恶性间叶性分化。

4) 混合性室管膜瘤 室管膜下瘤/室管膜瘤 局灶可见典型的室管膜下瘤的特点,预后意义不明确,但可能并不提示侵袭性行为;黏液乳头状型/经典细胞型室管膜瘤 常位于脊髓,分级有争议,预后意义不明确。

免疫组织化学染色:

血管周围假菊形团 GFAP 阳性,形团中空腔及乳头表面的 EMA 点状阳性,CD56 阳性,D2-40 及 S100 弥漫阳性(但非特异),CAM5.2 局灶阳性(有时弥漫阳性,部分经典室管膜瘤局灶 Synaptophysin 阳性(神经元分化及神经元岛),Olig2 常阴性(少数核阳性),IDH-1 阴性,小儿及颅后窝的 Ki67 标记指数较高。

鉴别诊断:

- 室管膜瘤的鉴别

1) 弥漫性星形细胞瘤 :浸润性生长,肿瘤内可见轴突,无血管周围假菊形团形成,无 EMA 点状阳性。

2) 毛细胞性及毛细胞黏液性星形细胞瘤(PMA) :毛细胞性星形细胞瘤呈疏松、海绵状结构,毛细胞伴 Rosenthal 纤维,嗜酸性颗粒小体;PMA 可见血管周围假菊形团,黏液样背景。

3) 神经鞘瘤 :常位于髄外,S100 弥漫广泛阳性(包括核),GFAP 无弥漫强阳性,可见细胞周围的网状蛋白及 IV 型胶原。

4) 脑膜瘤 :位于髄外,漩涡状及砂砾体,EMA 表面阳性,S100 片状阳性(20%),GFAP 阴性。

5) 血管母细胞瘤 :叶状结构,富于血管,无血管周围假菊形团,空泡变(脂化)肿瘤细胞, Inhibin-α 阳性。

- 颅内室管膜瘤的鉴别

1) 星形细胞瘤 :部分病例与室管膜瘤有交叉,单极突起呈上皮样,血管玻璃样变。

2) 血管中心胶质瘤 :与皮质室管膜瘤有交叉,呈浸润性生长方式,血管周围细胞纵形及放射状排列,软膜下垂直栅栏状排列。

3) 少突胶质细胞瘤 :主要与透明细胞型室管膜瘤鉴别,浸润性生长,无核沟及核裂,成人可见染色体 1p 及 19q 共同缺失。

4) 髄母细胞瘤 :血管周围假菊形团不显著,少数可见神经母细胞性 Homer Wright 菊形团,无真正菊形团及上皮表面,Synaptophysin (+)。

5) 神经细胞瘤 :细胞一致,神经细丝状神经纤维网区域,Synaptophysin 弥漫阳性。