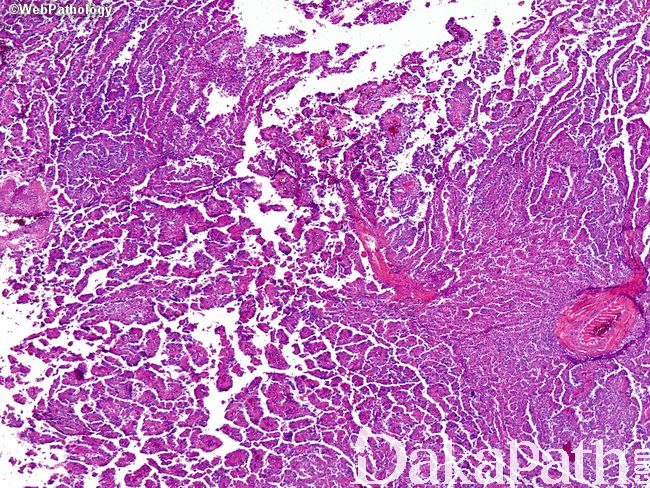

脉络丛癌

Choroid Plexus Carcinoma(CPC)

同义词(或曾用名): 脉络丛乳头状癌

概述:

来自脉络丛上皮的间变性肿瘤(WHO III 级)

发病部位: 多数位于侧脑室,少数位于第四脑室

诊断要点:

临床患者常小于 3 岁。

大体上可见出血及坏死(主要见于间变型),部分病例出现浸润,部分病例术中出血。

组织学显示更多细胞性及细胞不典型性(与乳头状瘤相比);

部分病例可见浸润周围邻近脑组织(但乳头状瘤亦可见);

可见多种分化方式,明显乳头状、乳头状及局灶实性生长方式、实性为主伴显著核多形性或未分化的实性结构;

偶见钙化,嗜酸性小球常出现在伴明显核多形性及显著胞浆的区域,常见坏死,嗜酸性改变不常见。

核分裂常 ≥5-10/HPF,与不典型乳头状瘤之间无明显的分界,但在实性区域常 ≥5 个核分裂/HPF,富于细胞及坏死。细胞学上呈单个柱状细胞,可见核不典型及坏死。

基因检测约 50%可见 TP53 突变,部分研究显示 TP53 改变与脉络丛肿瘤与预后差相关。

诊断标准:至少出现下列 5 点中的 4 点方可诊断为癌

核多形性、 核分裂>5 /10 HFP、细胞密度增加、坏死、实性结构、浸润脑实质

免疫组织化学染色:

CK7 阳性及 CK20 阴性,多数的 BER-EP4 阴性及 S100 阳性,Kir7.1 阳性,Ki-67 阳性指数常大于 10%。

鉴别诊断:

不典型脉络丛乳头状瘤(II 级) :核分裂偏少,不典型乳头状瘤的核分裂 ≥2 个及 ≤5-10 个/HPF,但富于细胞、多形性及坏死的癌中核分裂亦常 ≥2 个及< 5/HPF,两者之间确实不能完全依靠核分裂来区分。不典型脉络丛乳头状瘤的细胞常偏少,乳头偏多,可见少量的实性及坏死。

不典型畸胎样或横纹肌样瘤 :非乳头状结构,多数可见横纹肌样细胞,肿瘤细胞的 INI1 核表达缺失。

转移性癌 :常位于脑内,脑皮质灰白交界或小脑附近,上皮标记阳性,多见于成年人,而 CPC 常限于儿童。

胶质母细胞瘤 :位于脑实质内,非乳头状弥漫性浸润,细胞常偏小,坏死伴假栅栏状及或微血管增生,GFAP 常阳性,上皮标记阴性(化生上皮除外)。

间变性室管膜瘤 和:位于室旁,血管周围假菊形团,无真正的乳头,星形母细胞瘤显著玻璃样变,多数病例 GFAP 阳性,EMA 阳性。

胚胎性肿瘤 :小细胞非乳头状肿瘤,无上皮分化,Synaptophysin 阳性。

筛状神经上皮肿瘤 :极其罕见,低级别室内肿瘤,筛状或梁状结构,表面 EMA 阳性,INI1 表达缺失。

松果体乳头状肿瘤 :具有相似的形态学及免疫表型,松果体位置不是脉络丛肿瘤特征性位置,细胞多形性及核分裂不显著。