睾丸混合性生殖细胞肿瘤

Testucular Tumours of More Than One Histologicaltype,Mixed Forms

同义词(或曾用名): 复合性肿瘤

概述:

具有两种或以上组织学类型的生殖细胞肿瘤,不包括精原细胞瘤伴合体滋养层细胞。

发病部位: 睾丸

诊断要点:

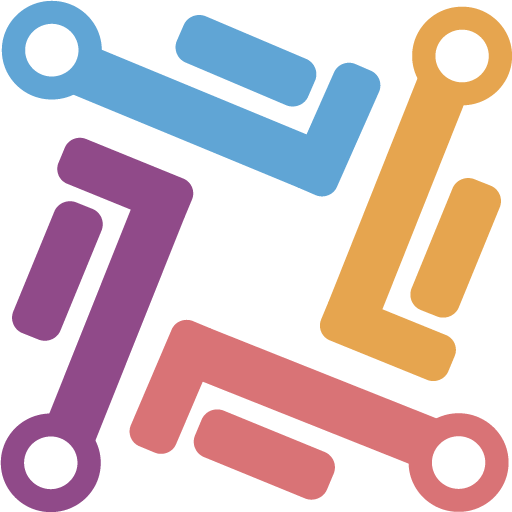

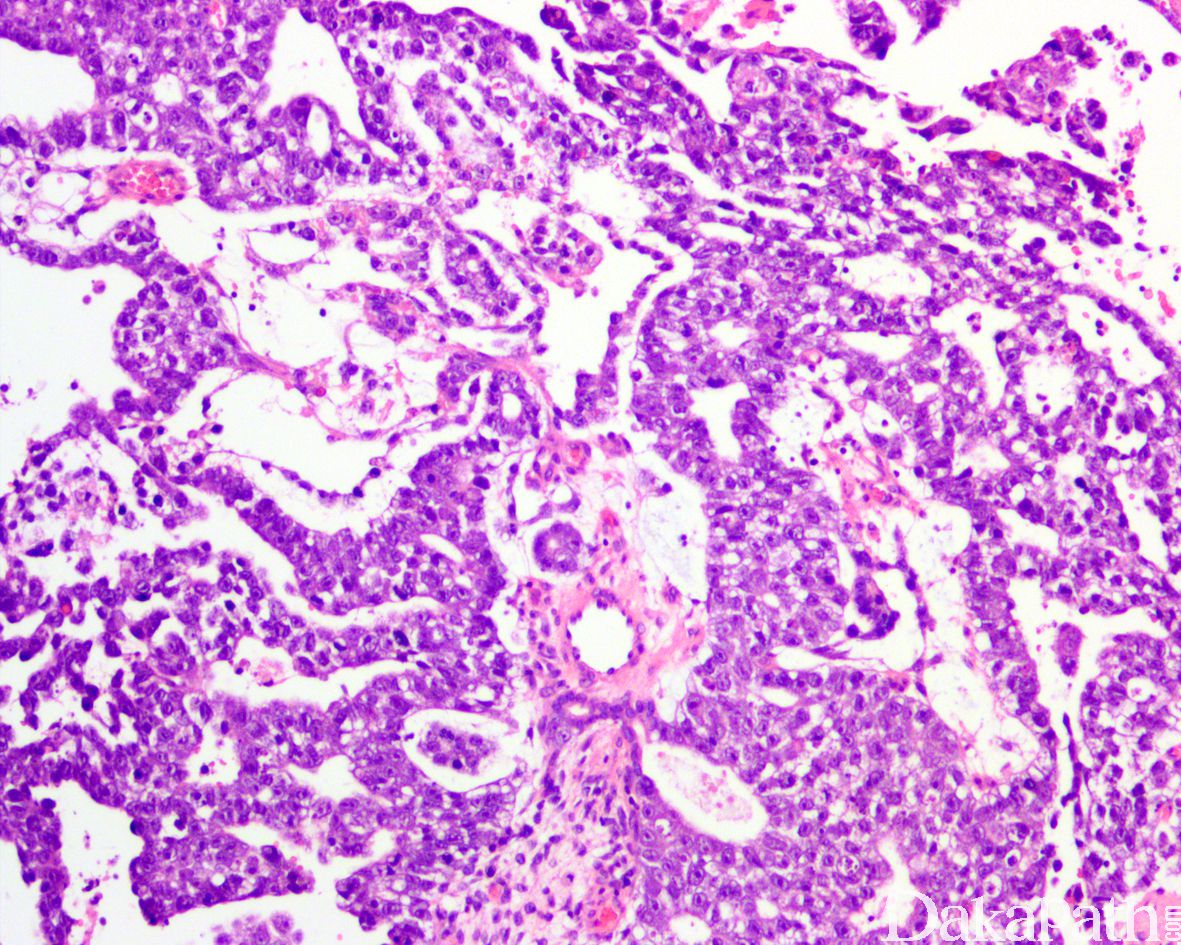

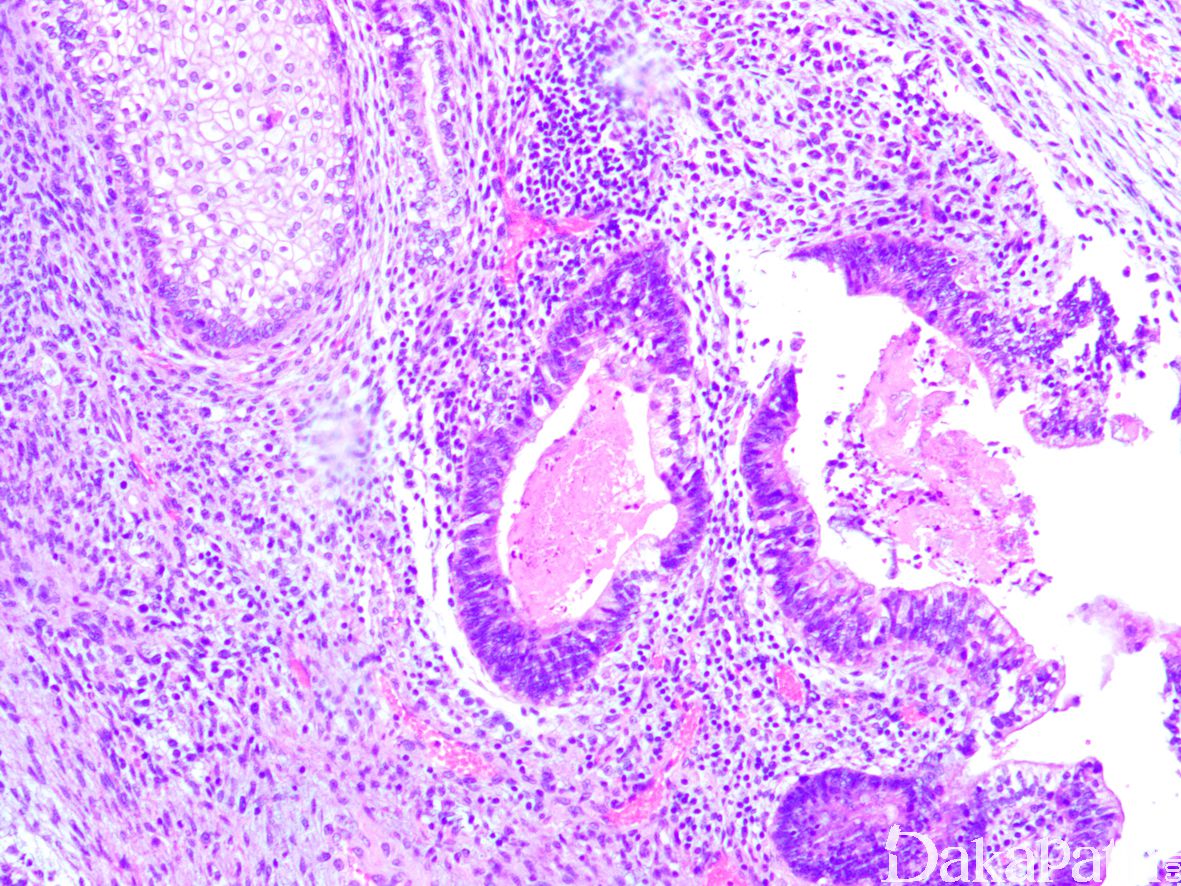

占所有睾丸生殖细胞肿瘤的 32%,占所有非精原细胞性生殖细胞肿瘤的 69%,最常见的组织学组合类型为胚胎性癌+畸胎瘤,其次为胚胎性癌+精原细胞瘤,所有生殖细胞类型的肿瘤均可见,除了精母细胞性肿瘤之外;诊断混合性生殖细胞肿瘤应列出相应的组织学类型及其比例,比如混合性生殖细胞肿瘤,胚胎性癌占 60%,卵黄囊瘤占 25%,精原细胞瘤占 15%,另偶见合体滋养层细胞;平均发病年龄 30 岁(以胚胎性癌成分为主者平均年龄约 28 岁,以精原细胞瘤为主者平均年龄约 33 岁),很少发生在青春期前儿童,血清学检测 AFP 和 hcg 常常升高;大体形态因所含肿瘤成分不同而异,灰白区对应于精原细胞瘤成分,非精原细胞瘤成分常见出血、坏死和囊性变,非退行性变的囊性区常对应于畸胎瘤成分;暗红色的牛肉红区域常对应于绒毛膜癌成分;

常见成分包括胚胎性癌伴畸胎瘤、精原细胞瘤、卵黄囊瘤、绒毛膜癌等,其形态学结构等同于各自单一肿瘤,卵黄囊瘤由于形态多样化,常与胚胎性癌混合存在且易于忽视,因此在睾丸生殖细胞肿瘤中发现胚胎性癌时应仔细寻找是否可能伴有卵黄囊瘤成分;

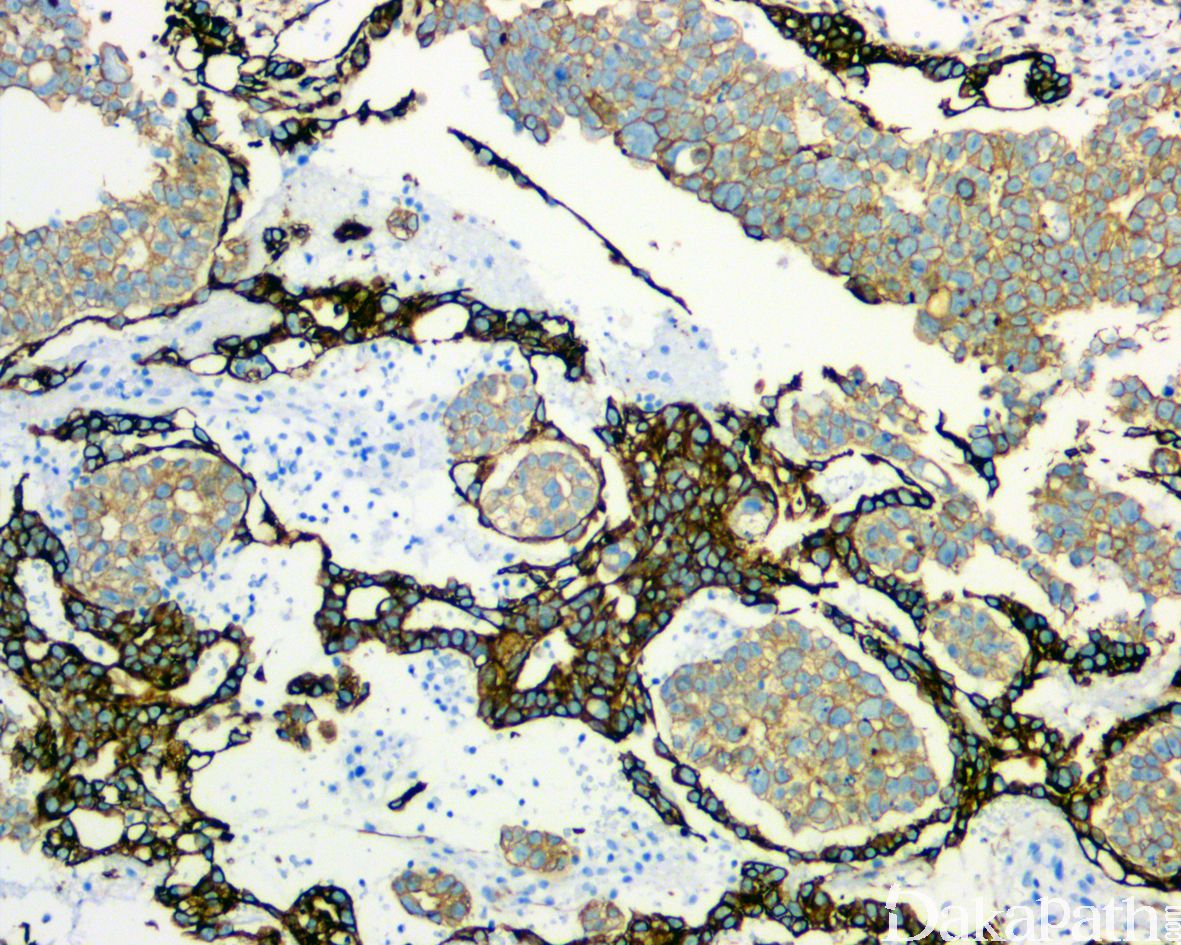

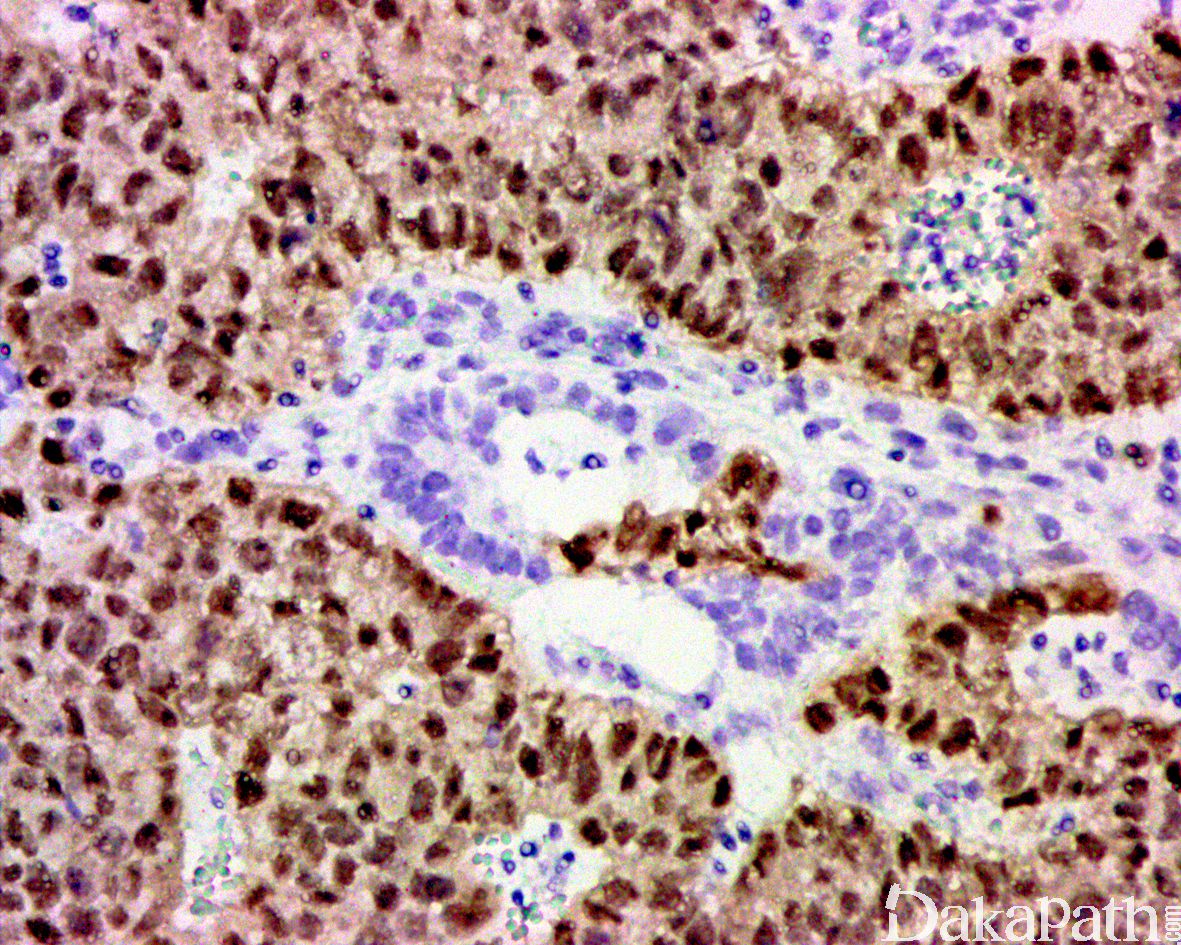

区分滋养层细胞肿瘤灶与合体滋养细胞型巨细胞伴精原细胞瘤非常重要(预后及治疗不同,前者预后差),有些病例需要借助 OCT3/4 免疫组织化学染色区分;

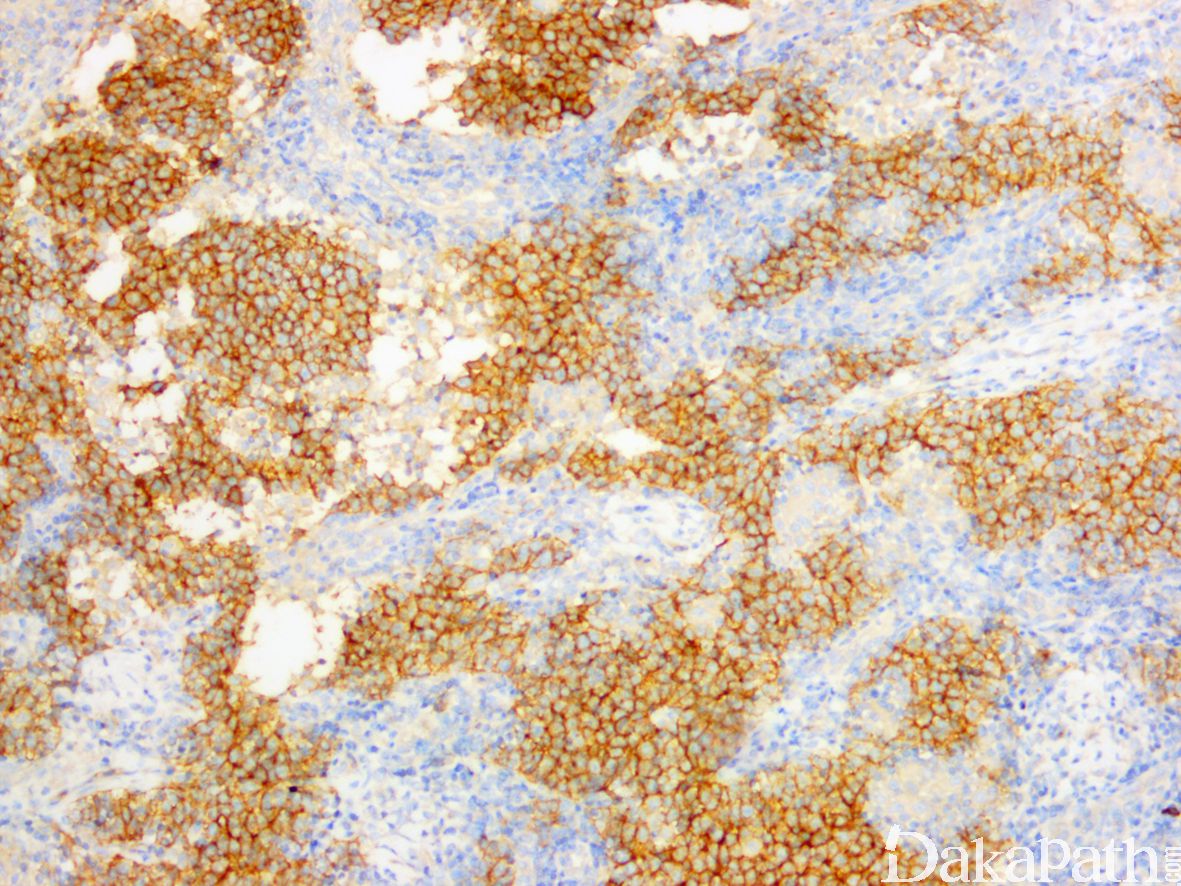

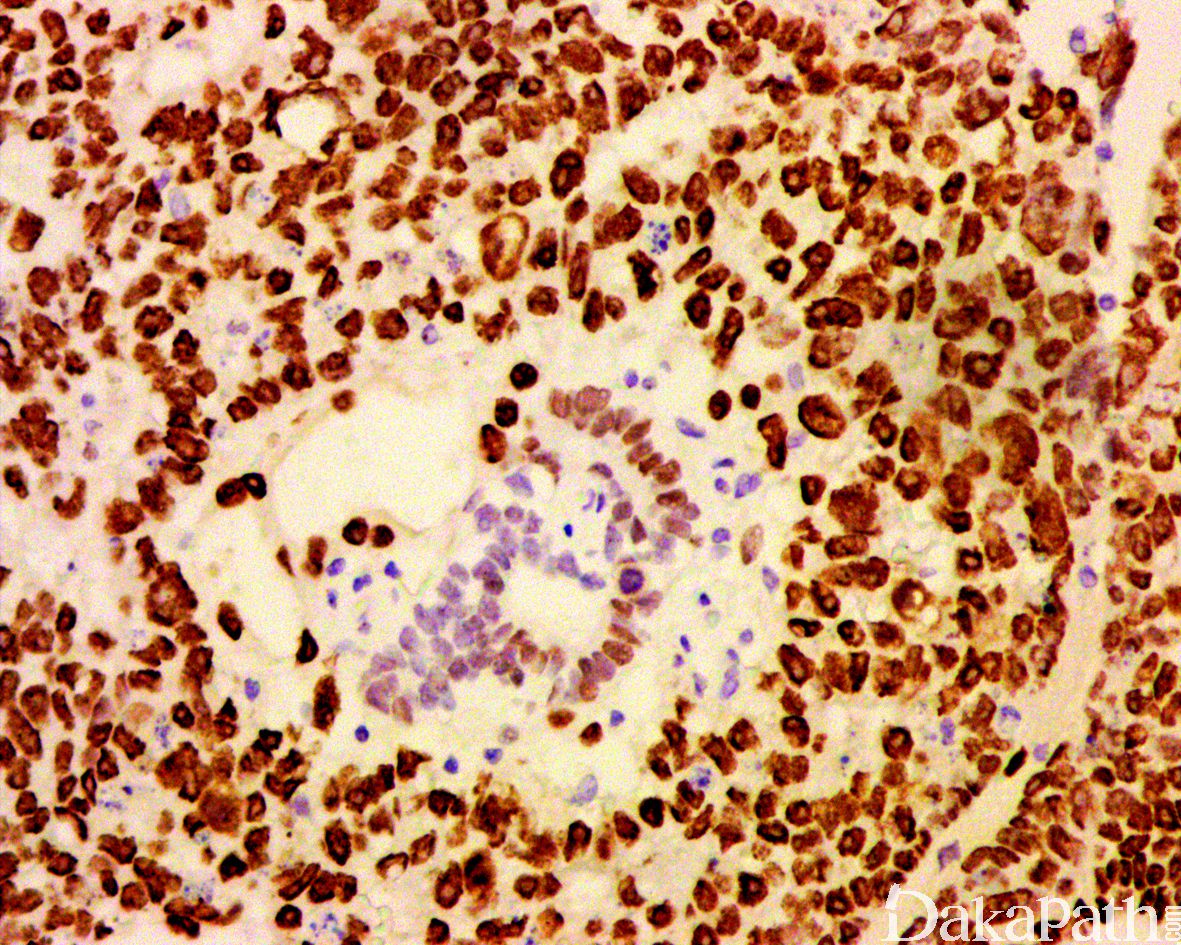

Glypican3 免疫组织化学染色对识别卵黄瘤灶有帮助;

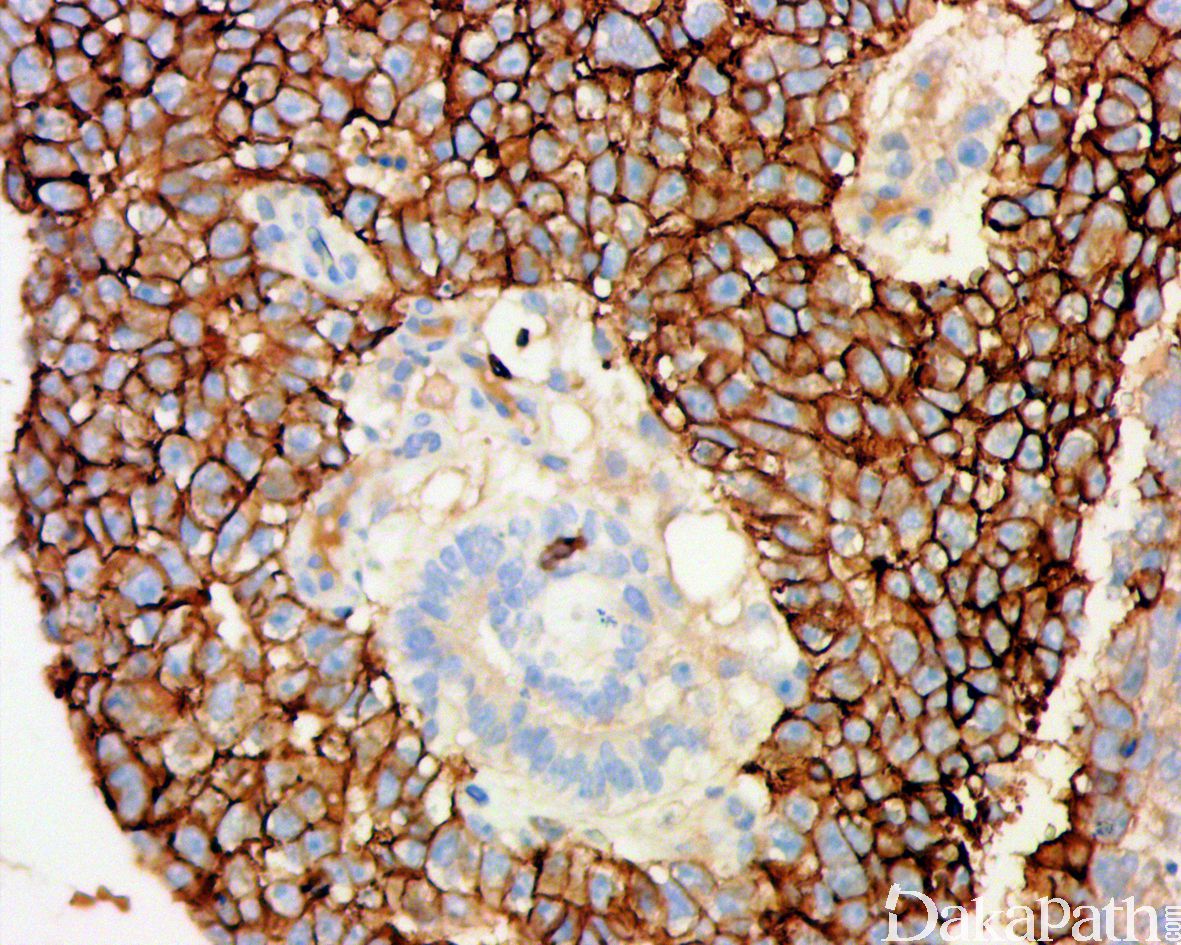

细胞多形性,核重叠,大量凋亡小体有助于区分胚胎性癌与精原细胞瘤,必要时可行 CD30. CK 免疫组织化学染色;

- 混合性生殖细胞肿瘤具有 2 个明显不同的亚型,即多胚瘤及弥漫性胚瘤:

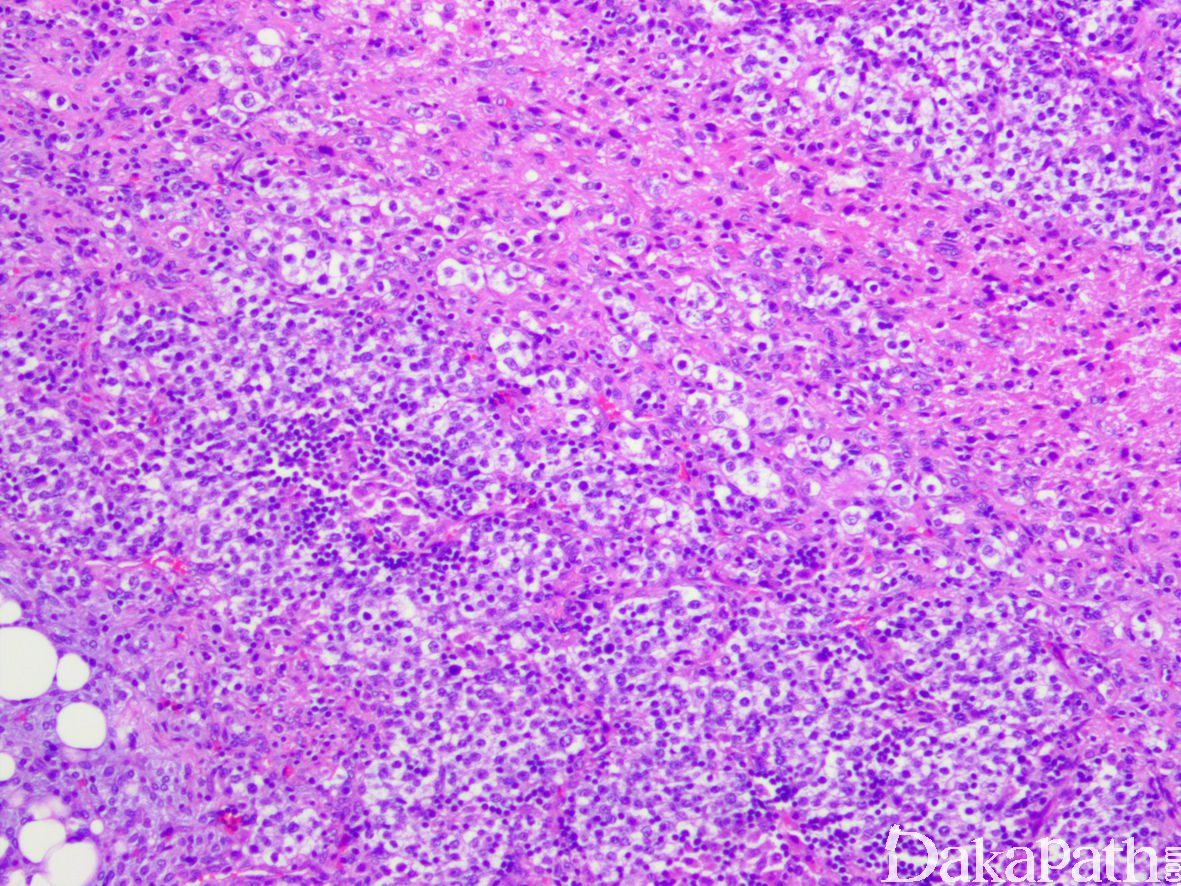

多胚瘤由胚胎性癌和卵黄囊瘤组成。显微镜下可见大量散在胚胎样小体,中央为盘状胚胎癌细胞,“背侧”可见被覆扁平上皮的羊膜腔,“腹侧”为卵黄囊样囊腔,内含网状或黏液瘤样卵黄囊瘤成分;胚胎样小体周围包绕黏液性胚胎型间叶成分;多胚瘤几乎总是混合性生殖细胞肿瘤的一种成分;

弥漫性胚瘤:表现为胚胎性癌与卵黄囊瘤密切有序的混合,两者成分相近,可见少量滋养细胞和畸胎瘤成分;卵黄囊瘤成分通常呈扁平且相互平行的层状上皮花环状或项链样围绕胚胎性癌成分;扁平细胞通常 glypican3. AFP 阳性,支持其为卵黄囊成分,也可见相反的结构。

免疫组织化学染色:

胚胎性癌、精原细胞瘤、卵黄囊瘤以及绒毛膜癌表达各自特异性的标志物

分子标记:

i 或+12p

预后:

伴有畸胎瘤和卵黄囊瘤成分的胚胎性癌较相同体积大小的纯的胚胎性癌预后较好,转移率较低

治疗:

同普通的非精原细胞性生殖细胞肿瘤

参考文献:

Ulbright TM, Young RH. Tumors of the testis and adjacent structures, AFIP atlas of tumor pathology series 4[M]. Maryland: American Registry of Pathology, 2013. Moch H,Humphrey PA, Ulbright TM, et al. WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organ [M]. Lyon: IARC Press, 2016.