上皮样血管肉瘤

Epithelioid Angiosarcoma

概述:

以上皮样组织学构成为主的血管肉瘤,多发生在深部软组织内。

发病部位: 四肢深部软组织、甲状腺、肾上腺、小肠、子宫等深部器官,偶尔可起源于良性神经鞘瘤;较少见于皮肤和乳腺

诊断要点:

好发于中老年,多发生于四肢深部的软组织内,可发生于内脏器官包括甲状腺、肾上腺、小肠、子宫等,偶尔可起源于良性神经鞘瘤,少见发生在皮肤和乳腺;

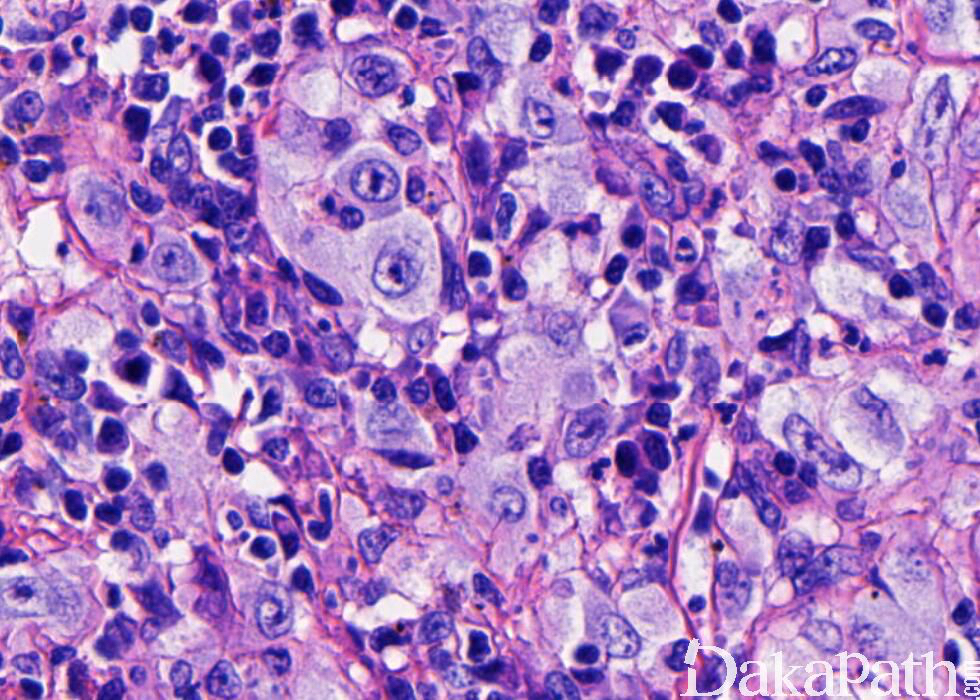

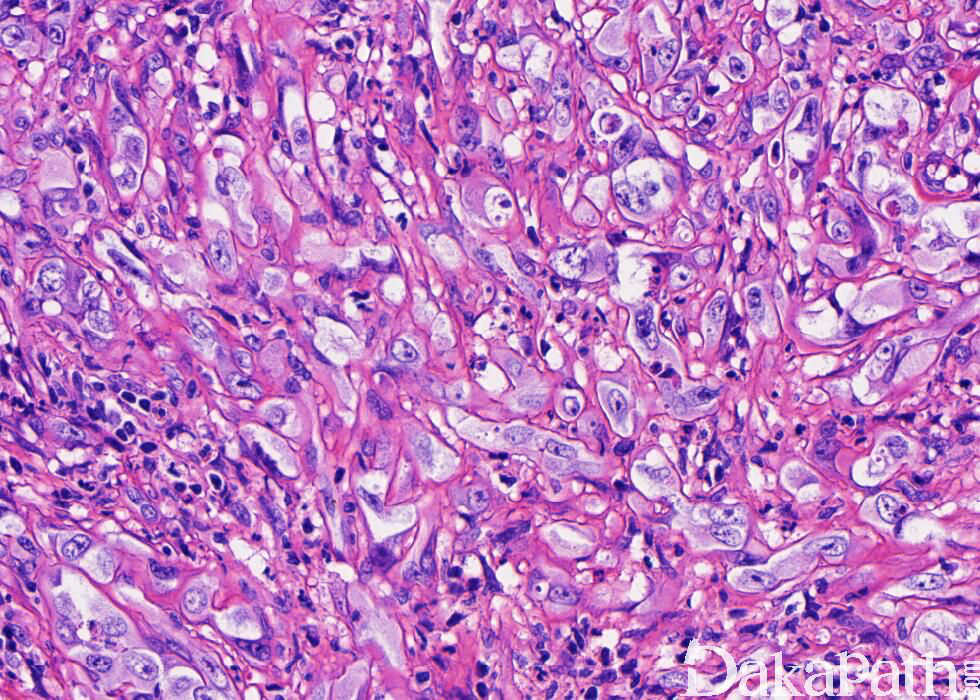

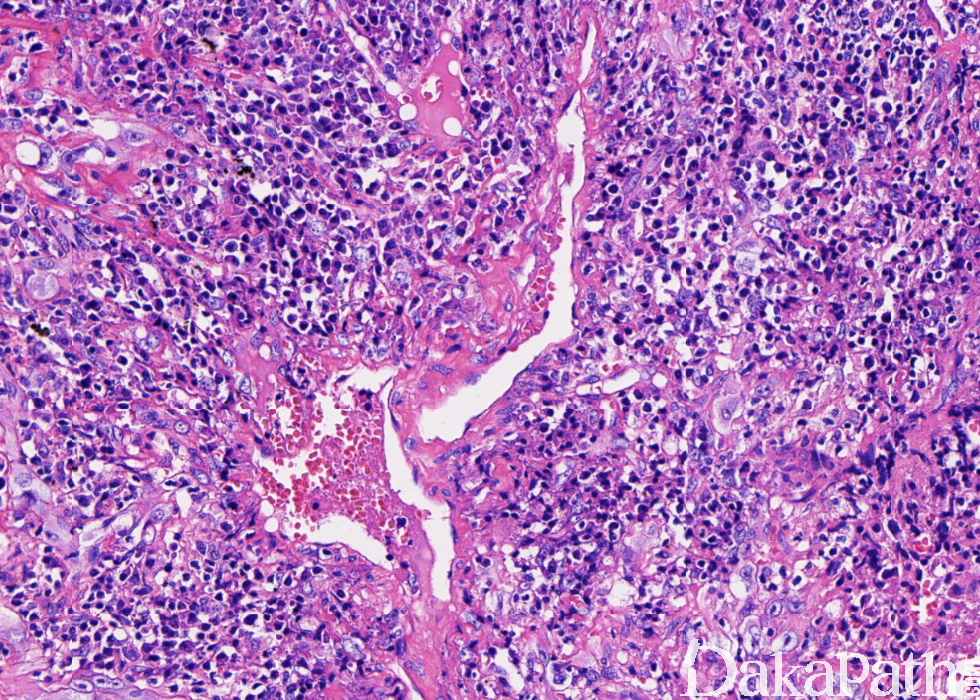

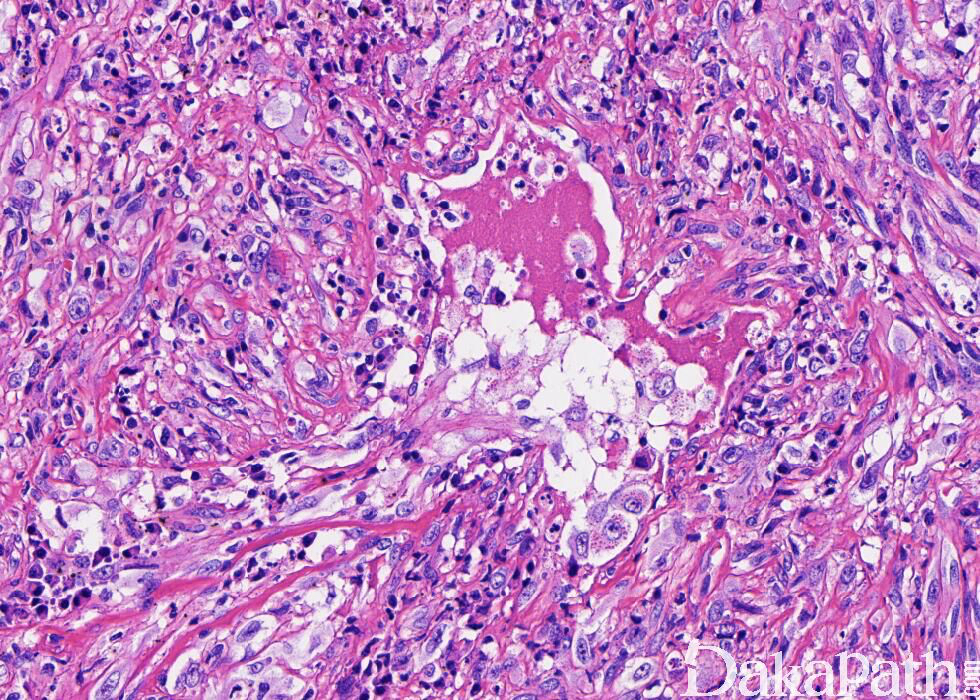

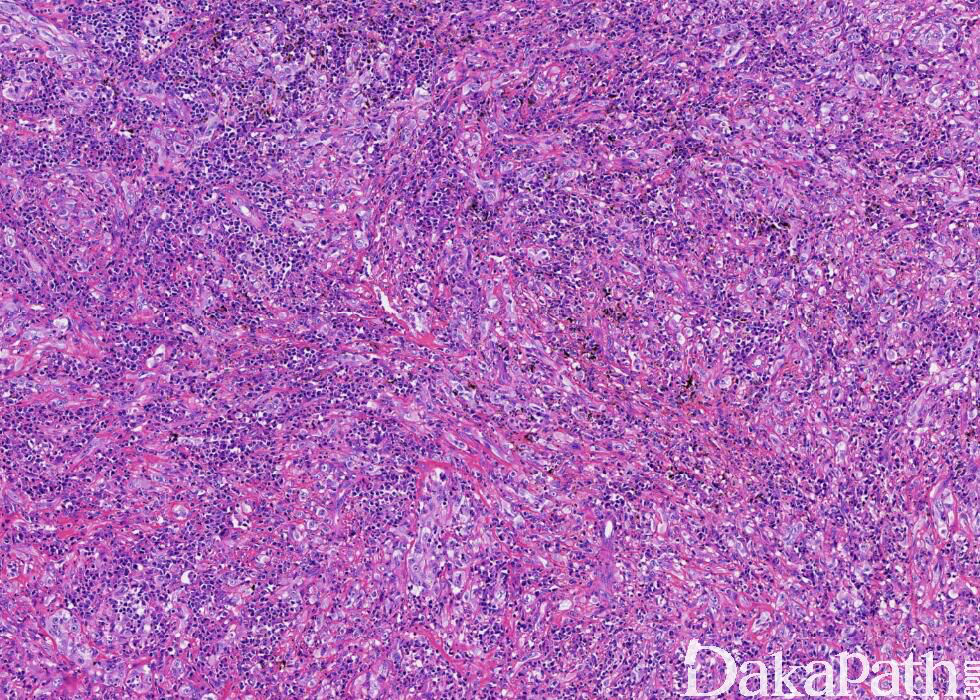

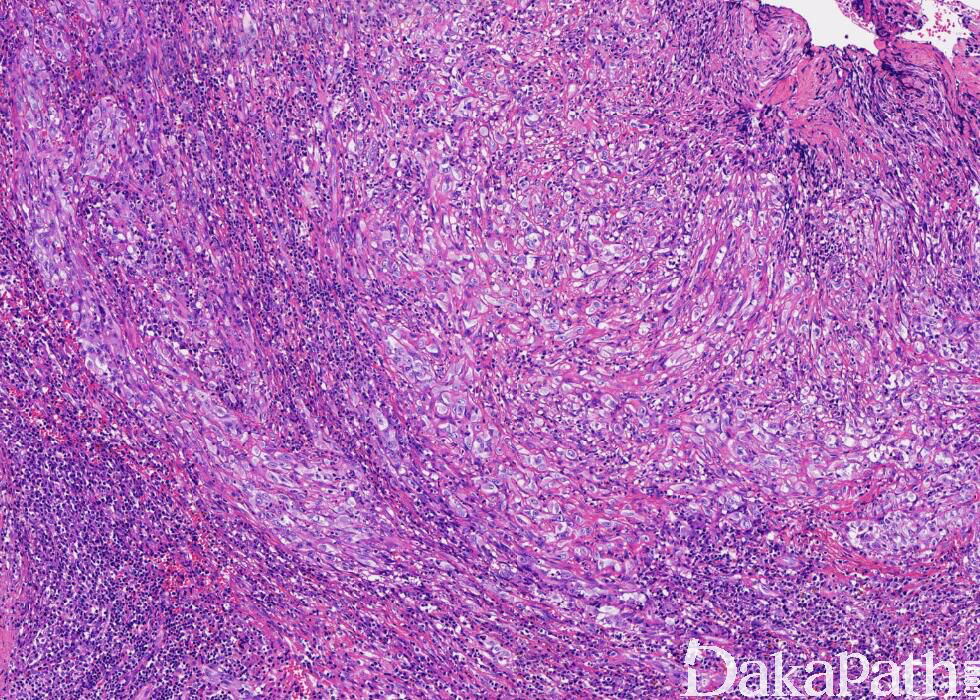

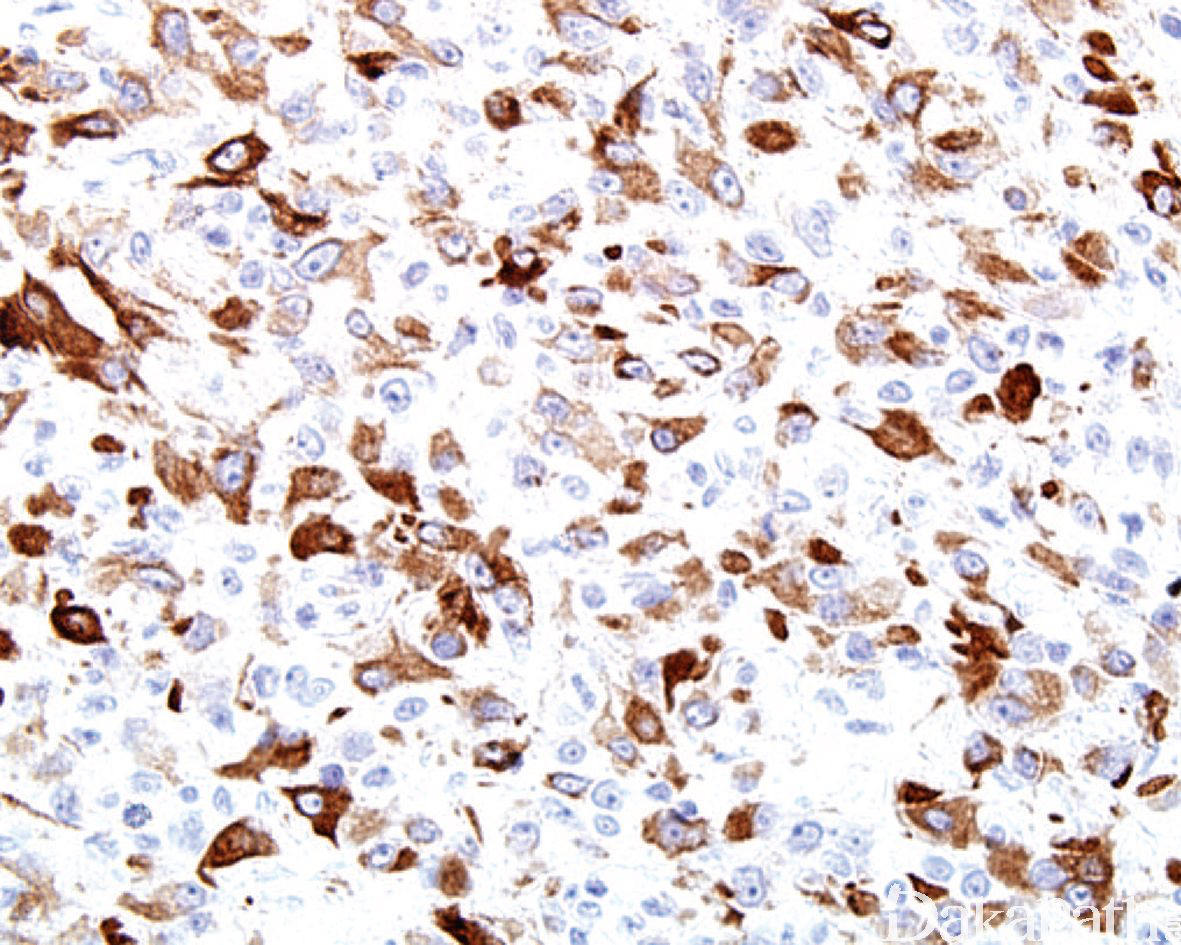

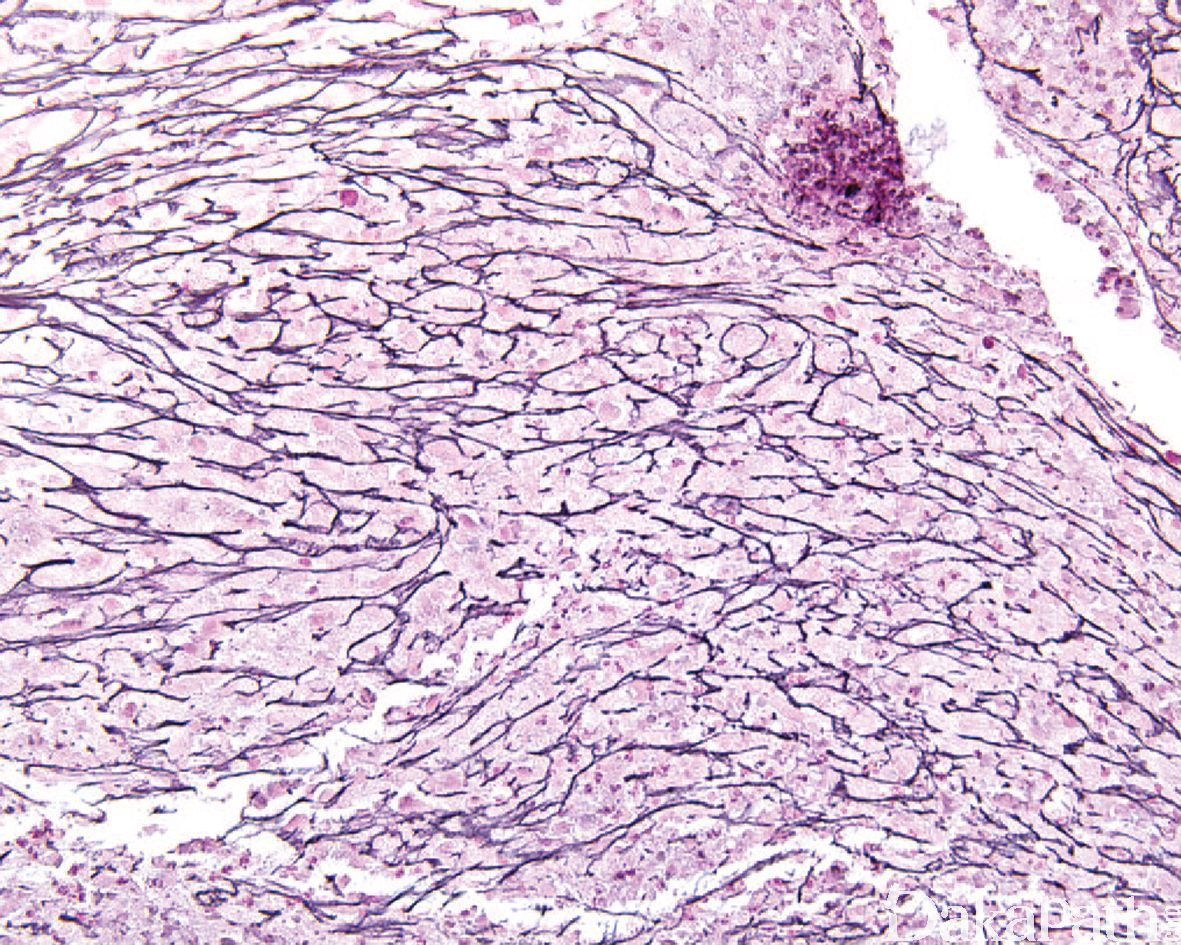

低倍镜下可呈结节状或分叶状排列,由成片或索状、岛状上皮样瘤细胞浸润性生长;

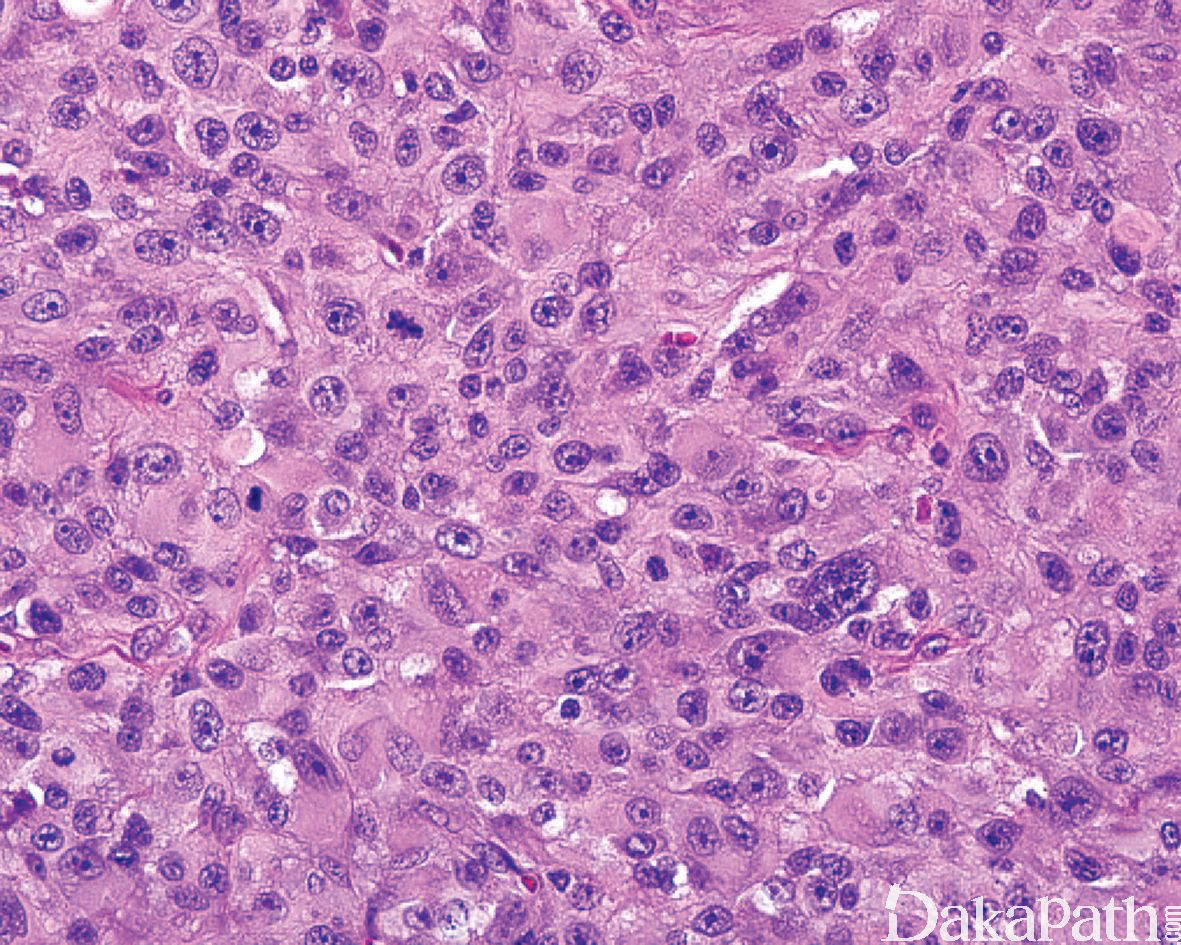

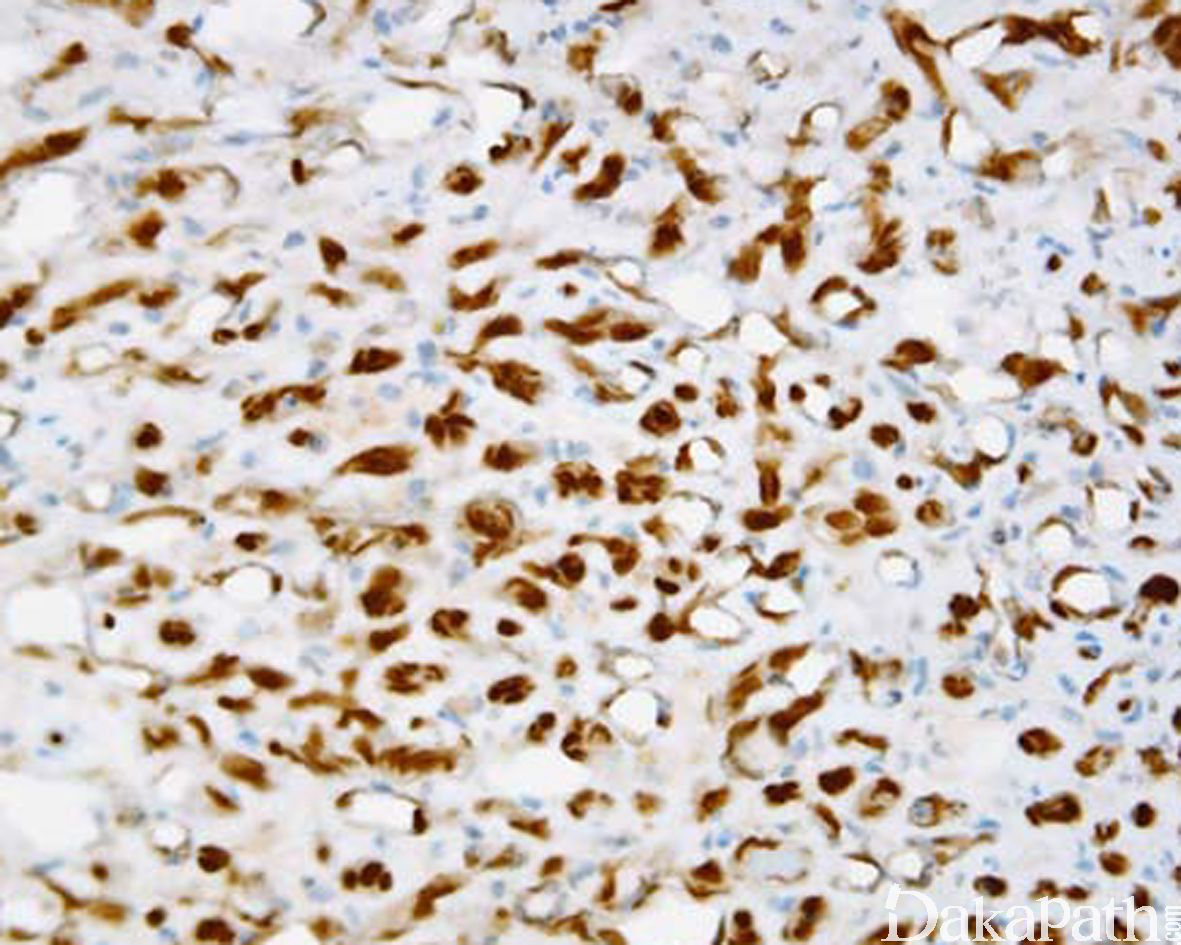

细胞核大,空泡状,核仁明显,但核的多形性不明显,可见多少不等的核分裂像,常见坏死;

部分细胞质丰富,嗜酸性或双嗜性,有时可见微小腔或空泡,内含红细胞,提示血管分化;

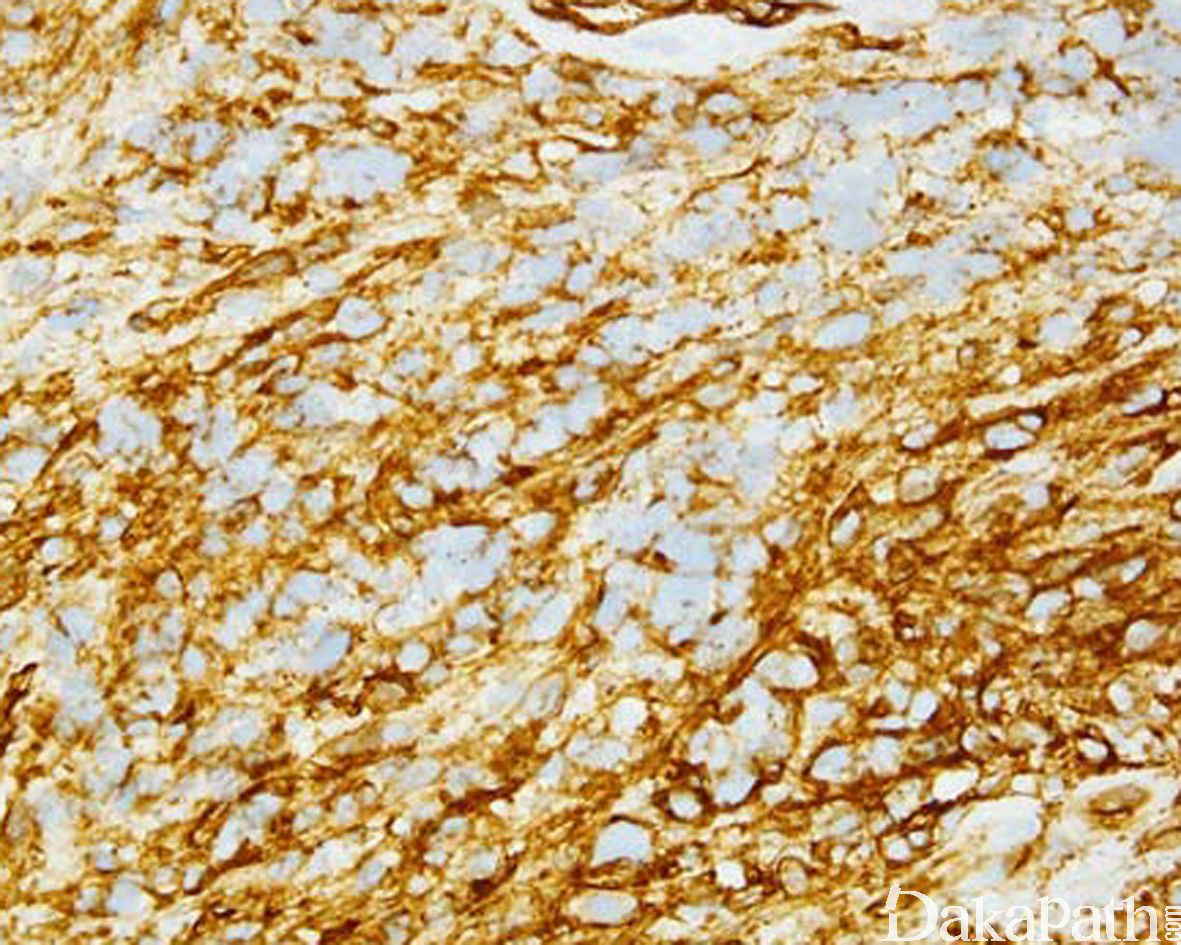

部分区域可见分化好的不规则的分支状或交织状的血管性腔隙。

免疫组织化学染色:

通常表达 CD34. CD31. ERG,D2-40 等血管内皮标志物,约 30-50%的上皮样血管肉瘤表达角蛋白,偶尔可表达上皮膜抗原。网状染色有助于识别实性区域内的血管腔隙结构。

鉴别诊断:

低分化癌:假血管肉瘤样的癌特别容易与上皮样血管肉瘤混淆,与后者不同,低分化癌通常表达多个上皮性标志物,通常不表达 CD31 和 CD34

上皮样肉瘤:一般不表达 CD31,INI-1 约 95%以上存在表达丢失。

恶性黑色素瘤:HMB45 和 S100. SOX10 阳性,CD31 和 CD34 通常阴性。

间变性大细胞淋巴瘤:可见标志细胞,瘤细胞表达 CD30 和 ALK1 等可资鉴别。

预后:

高度恶性,常见远处转移;半数左右在诊断的 2-3 年内死亡。提示预后较差的临床病理特征包括:年龄大;肿瘤体积大,部位深,Ki67 增殖指数高。

治疗:

手术扩大切除,局部疾病术后放疗,远处转移性疾病术后化疗

参考文献:

Hart J, Mandavilli S. Epithelioid angiosarcoma: a brief diagnostic review and differential diagnosis[J]. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 2011, 135(2):268.