尿路上皮癌,假血管肉瘤样型

Urothelial carcinoma, pseudoangiosacromatous

概述:

一种侵袭性的显示假血管样腔隙样生长的尿路上皮癌亚型。

发病部位: 膀胱、输尿管

诊断要点:

假血管肉瘤样尿路上皮癌明显好发于男性,男:女约 8:1,发病年龄 47 岁~ 87 岁(平均 68 岁),临床表现包括肉眼血尿、体重减轻以及因转移引起的并发症等;

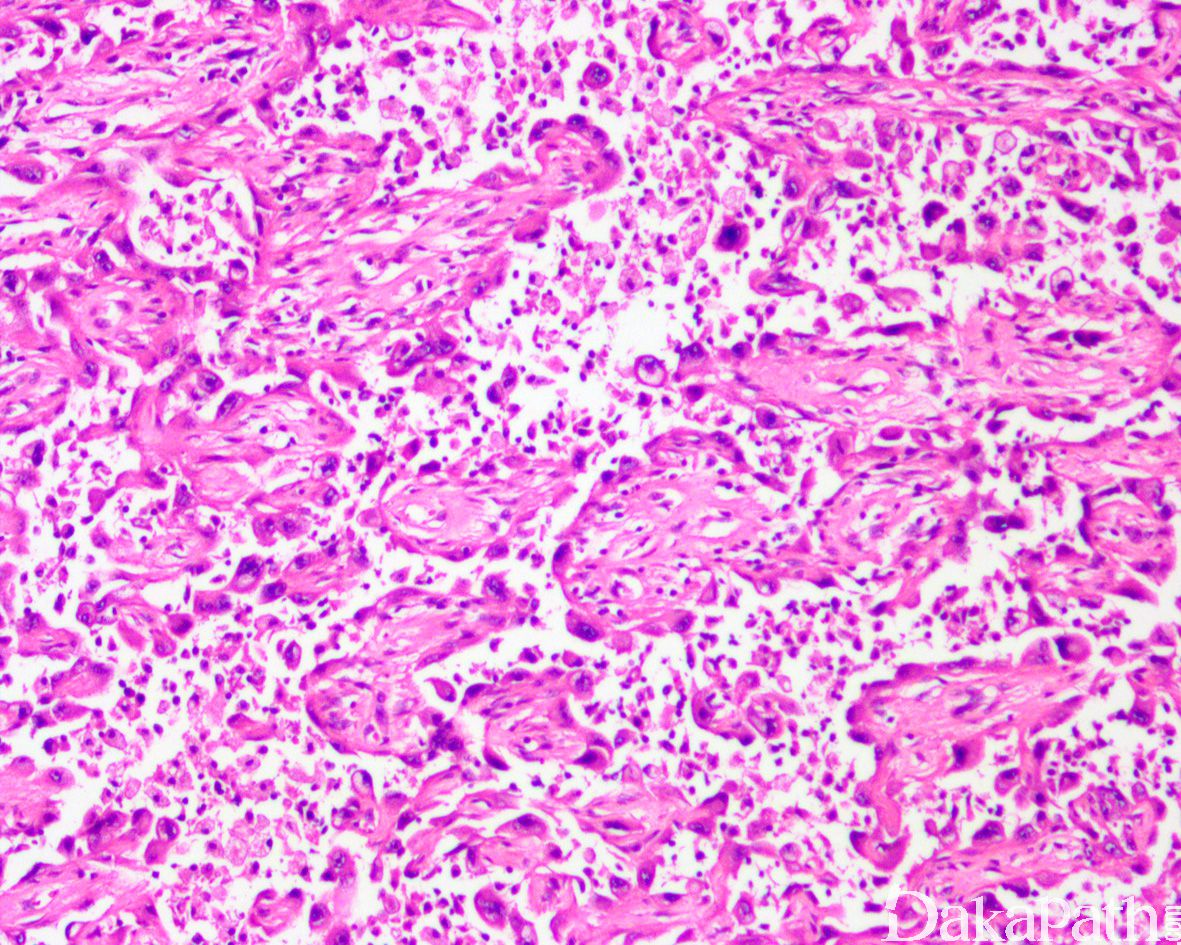

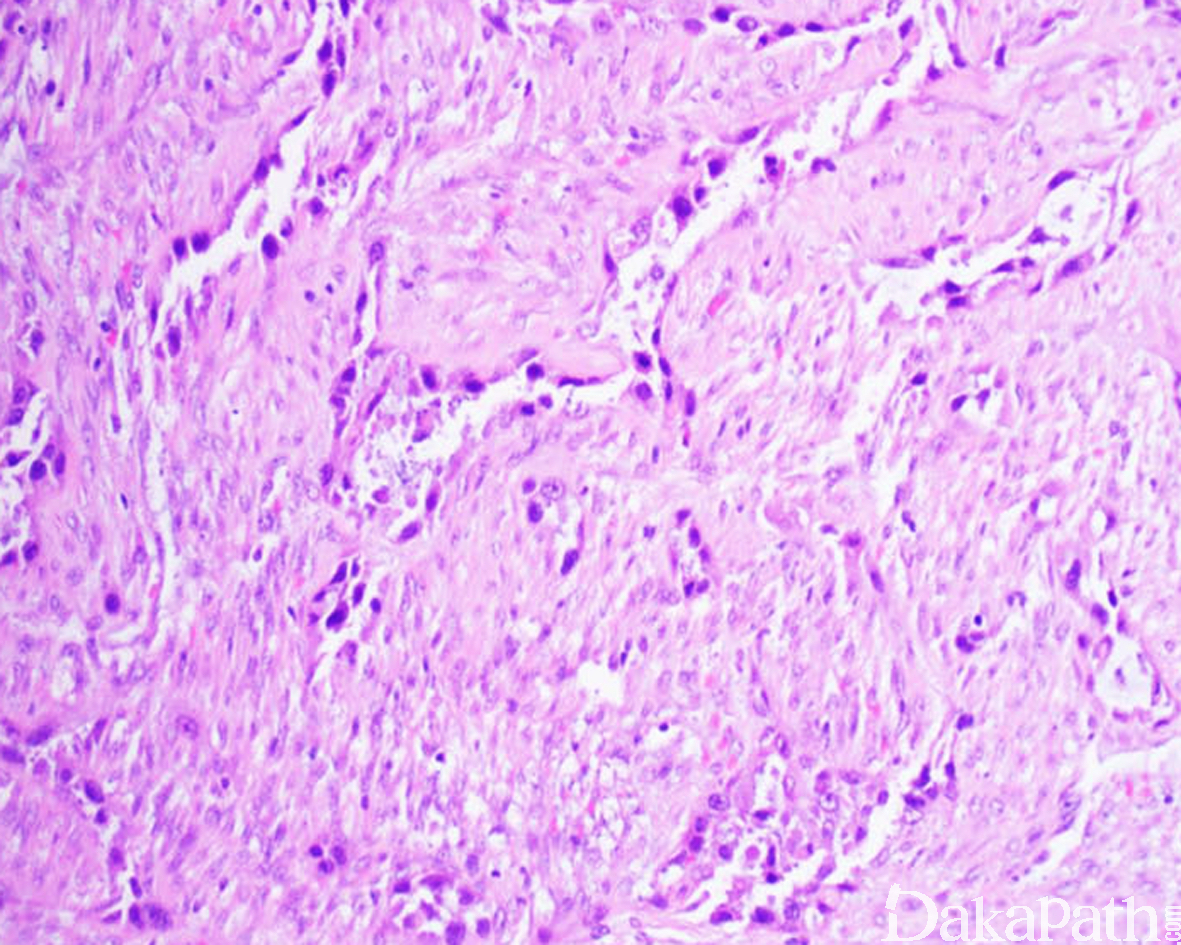

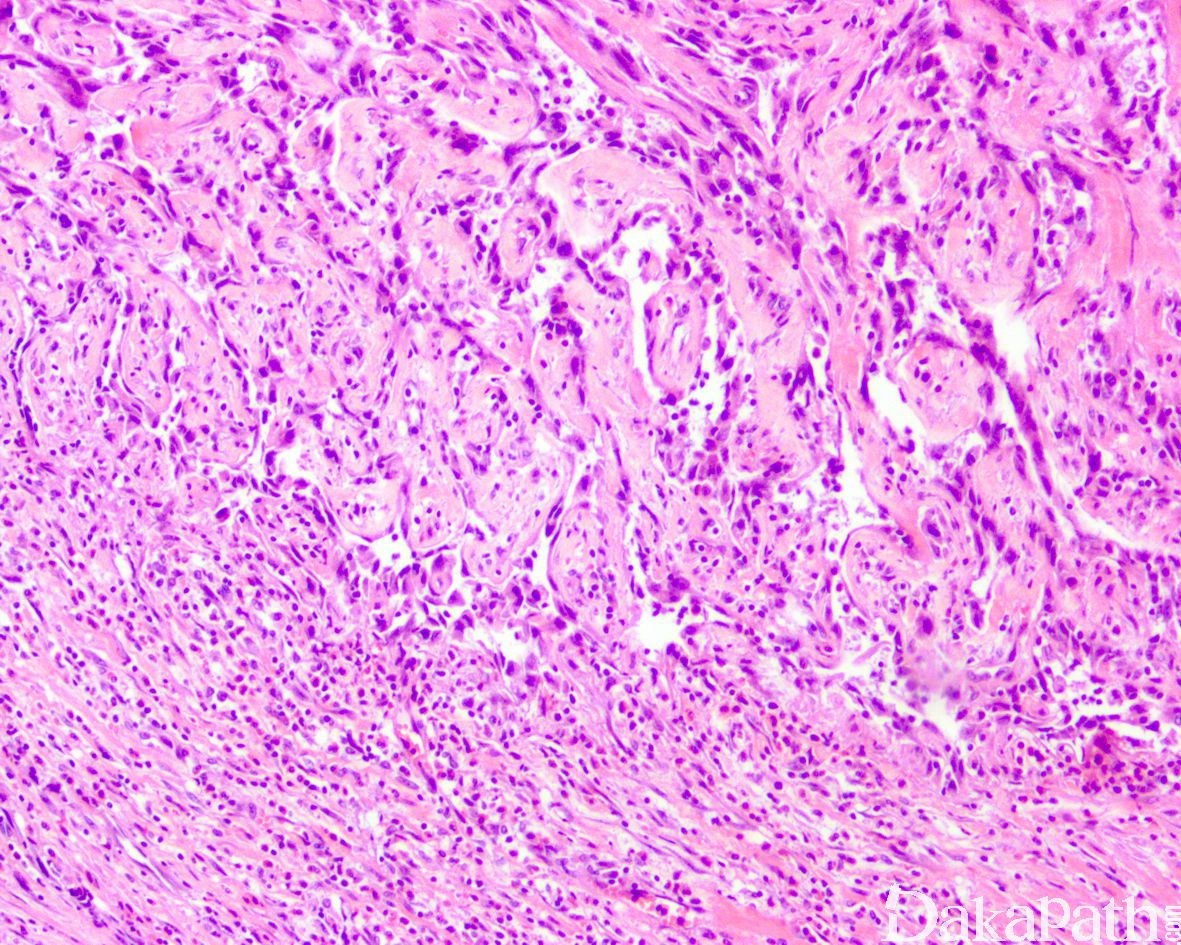

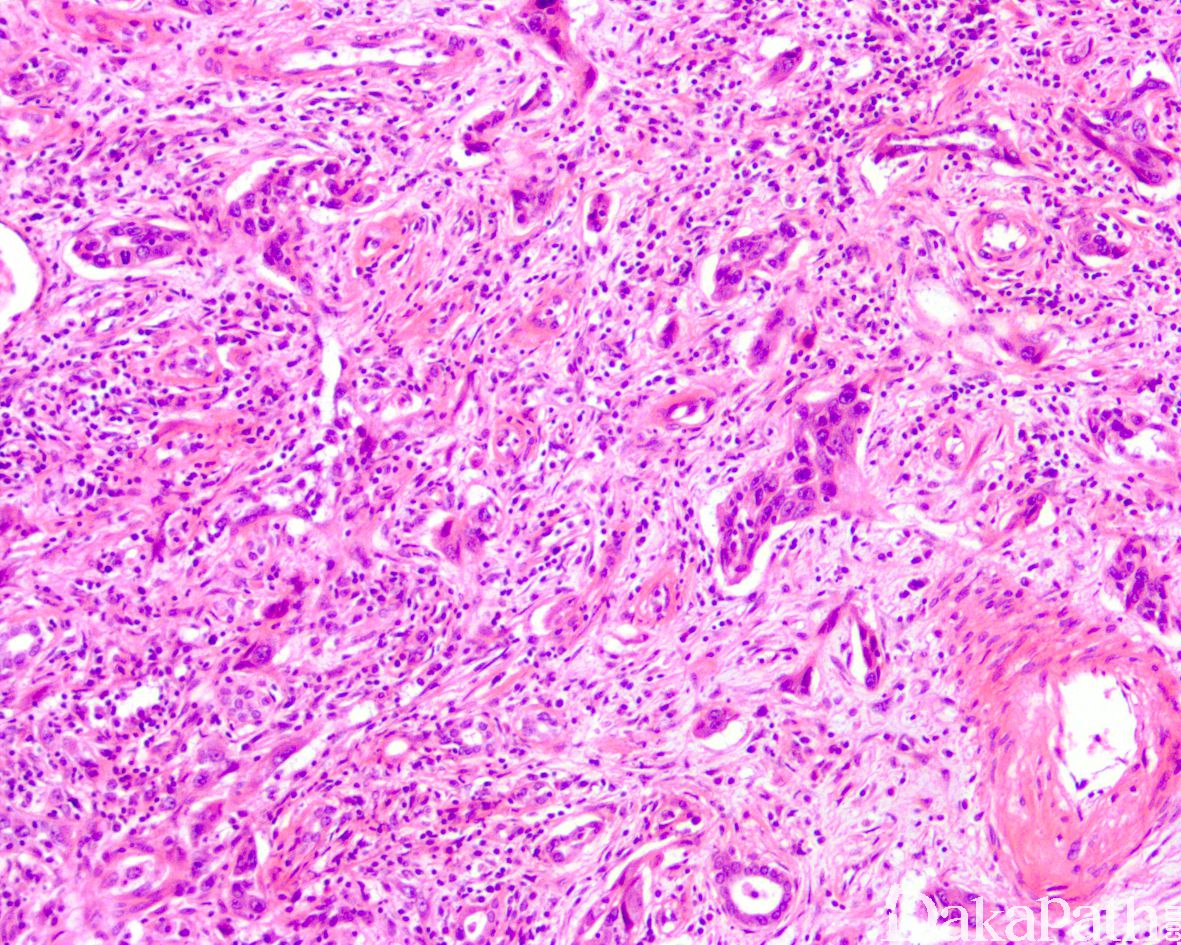

通常与普通型高级别尿路上皮癌和其他组织学亚型共存,假血管肉瘤样组织学占比从 30%~ 90%不等,其它组织学类型包括鳞状分化、肉瘤样梭形细胞癌、小细胞癌、微乳头状癌以及腺样分化等;

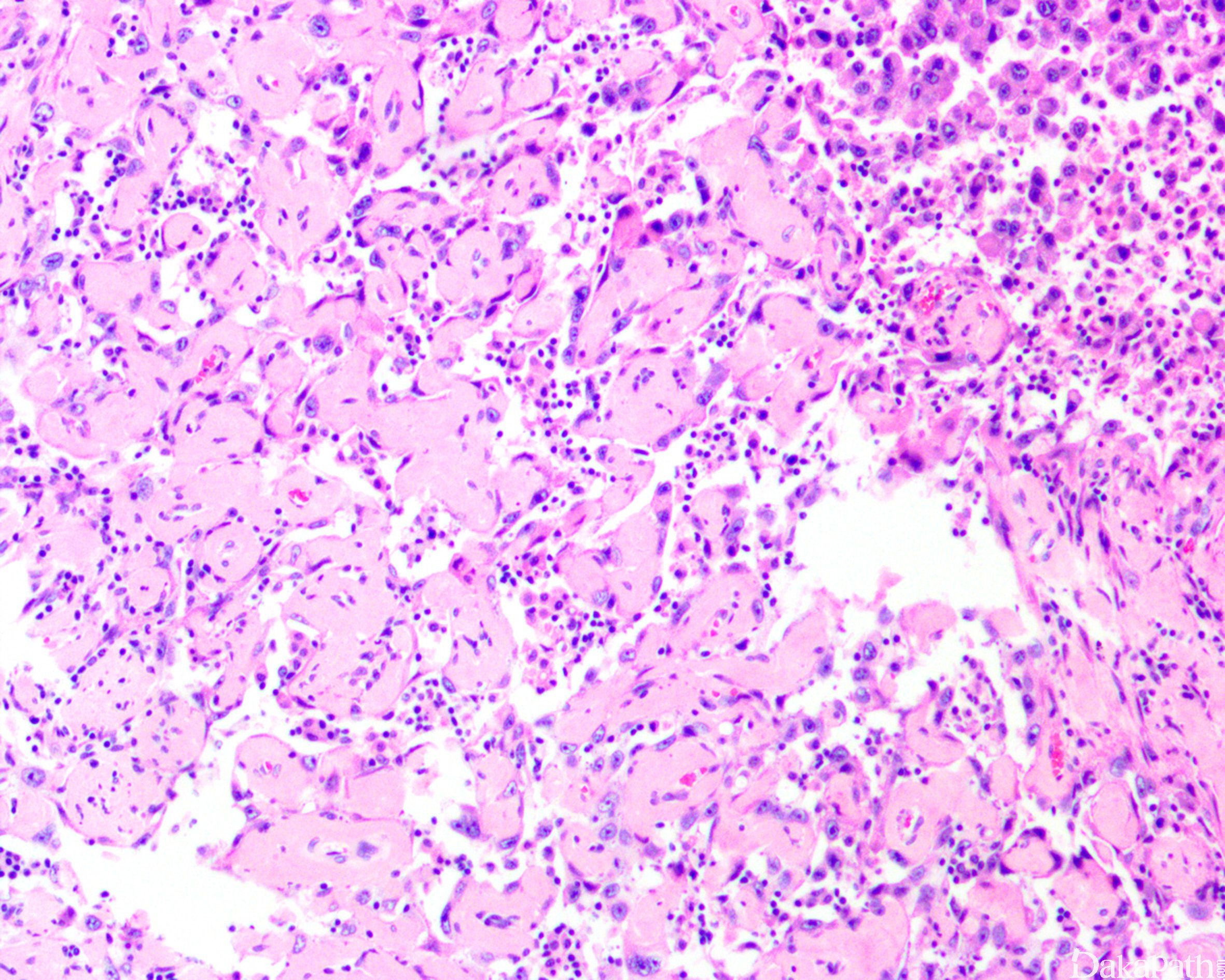

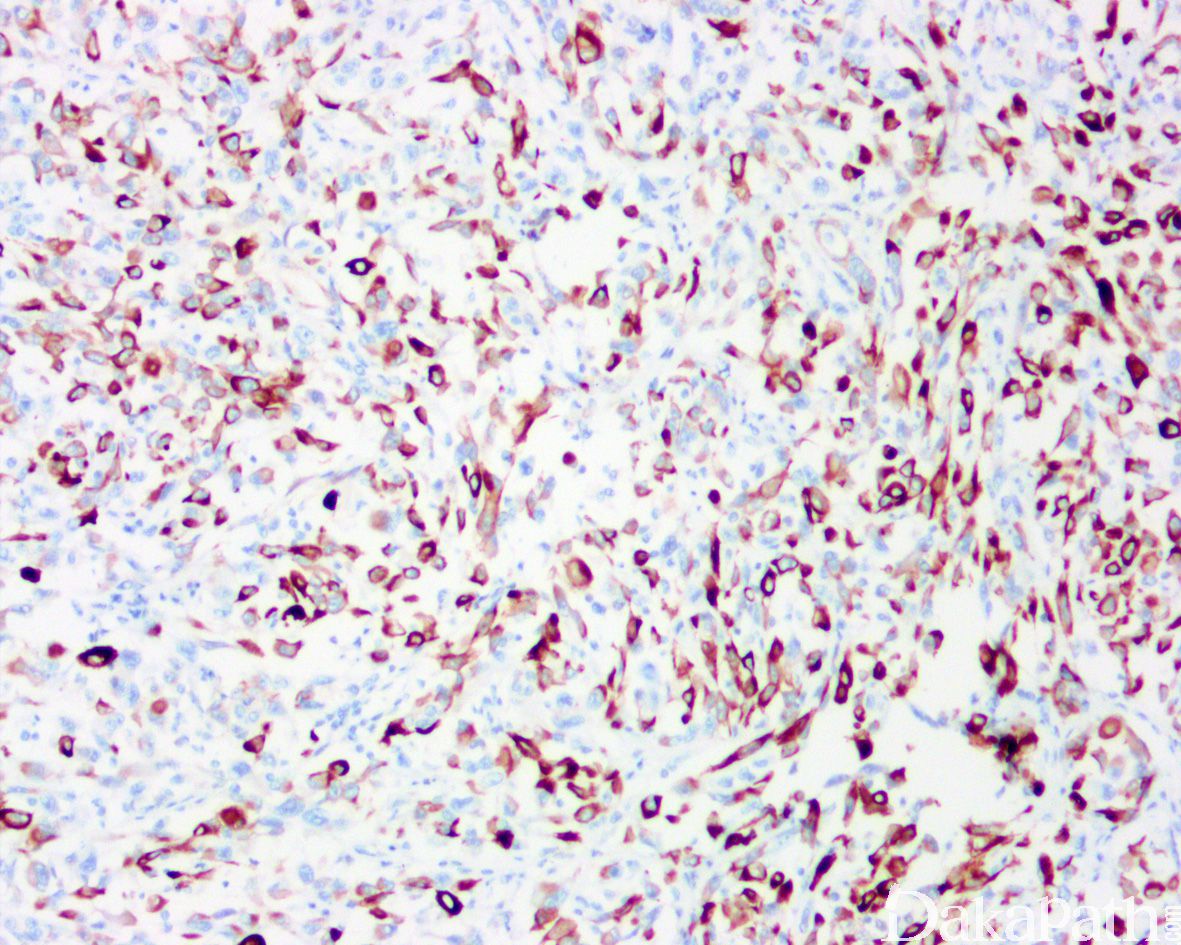

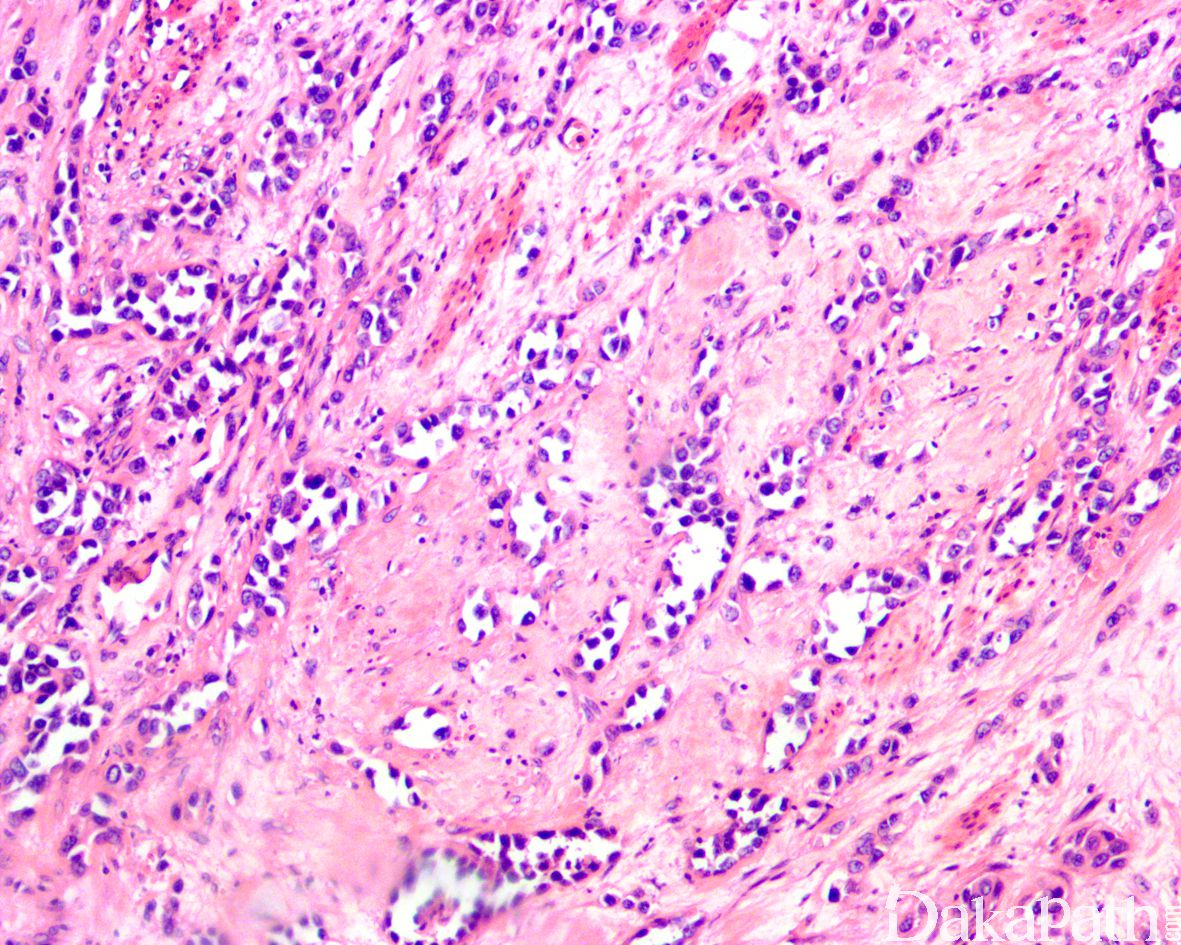

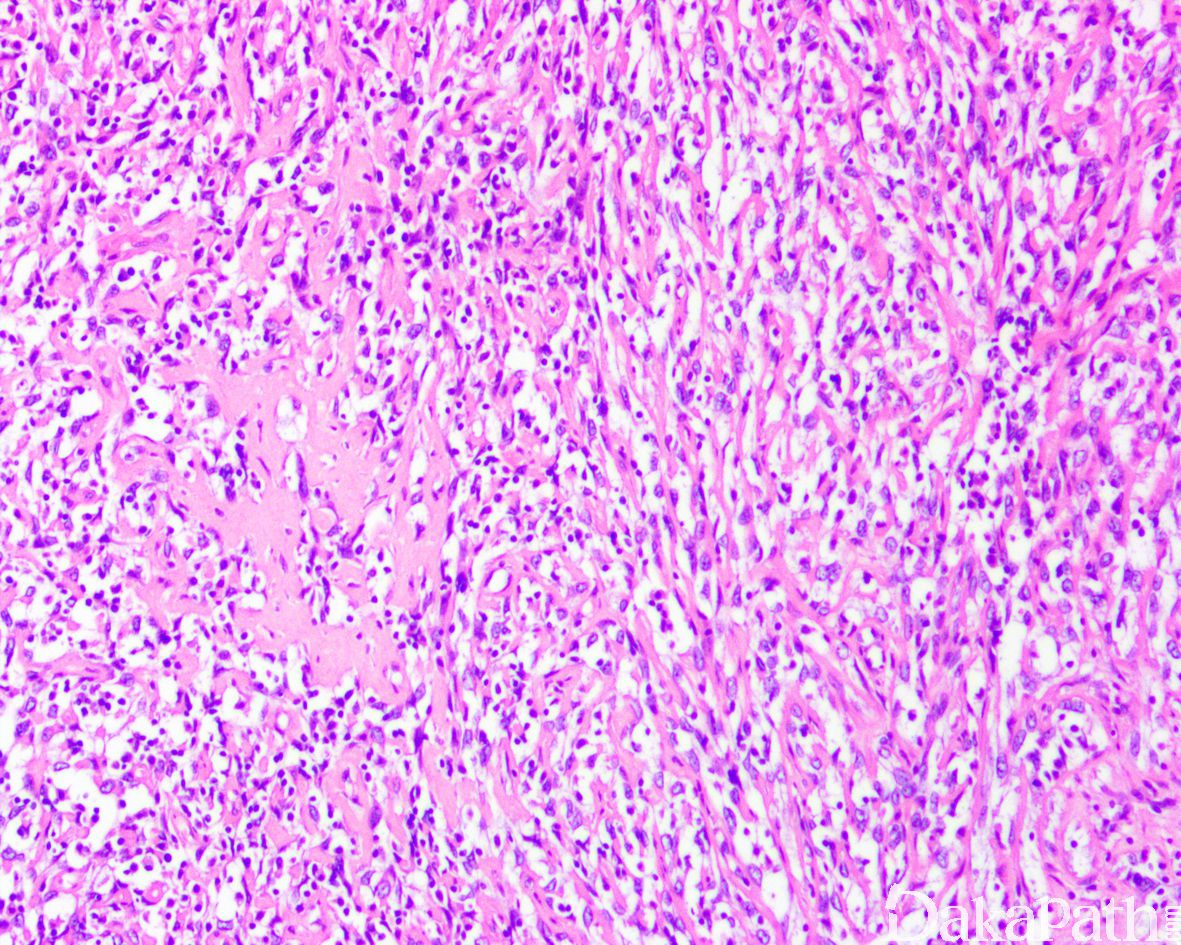

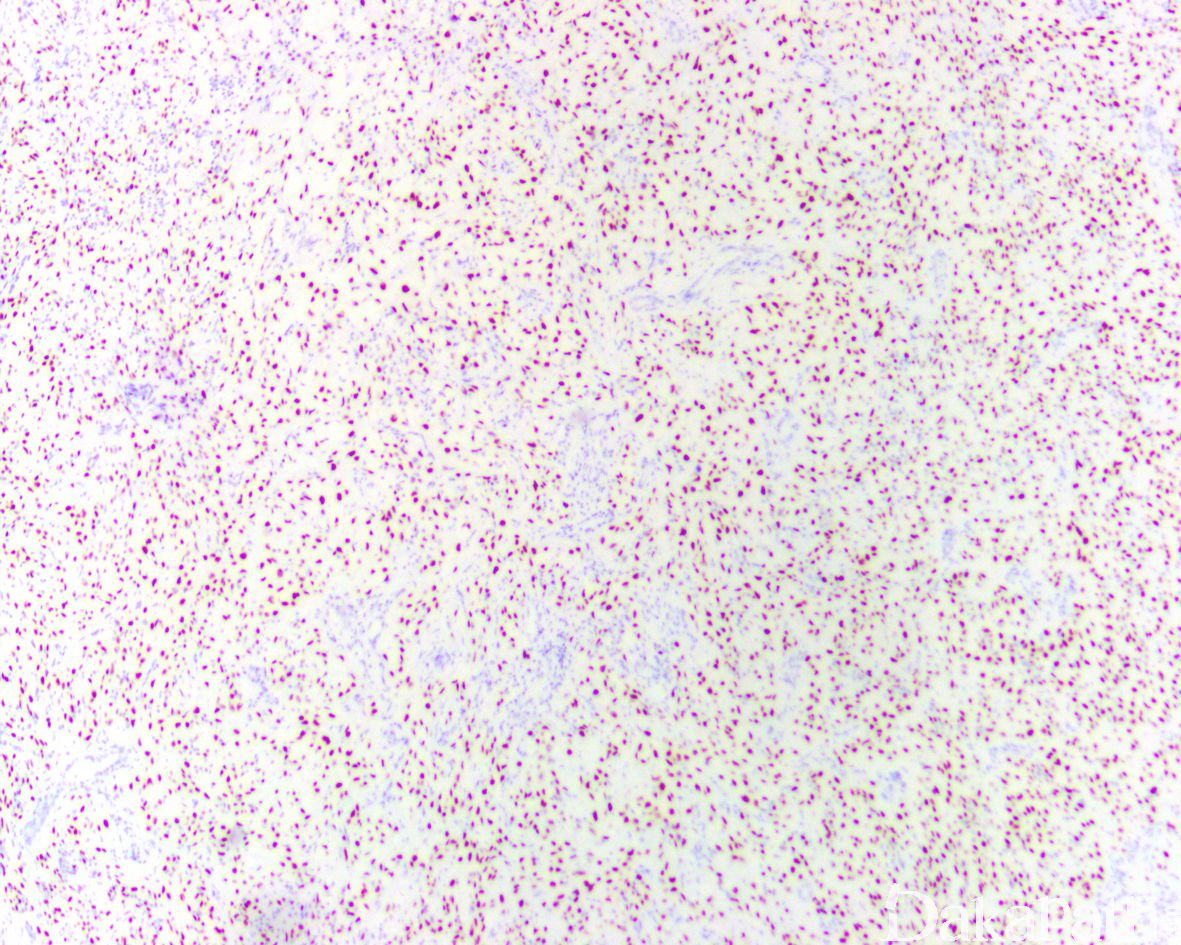

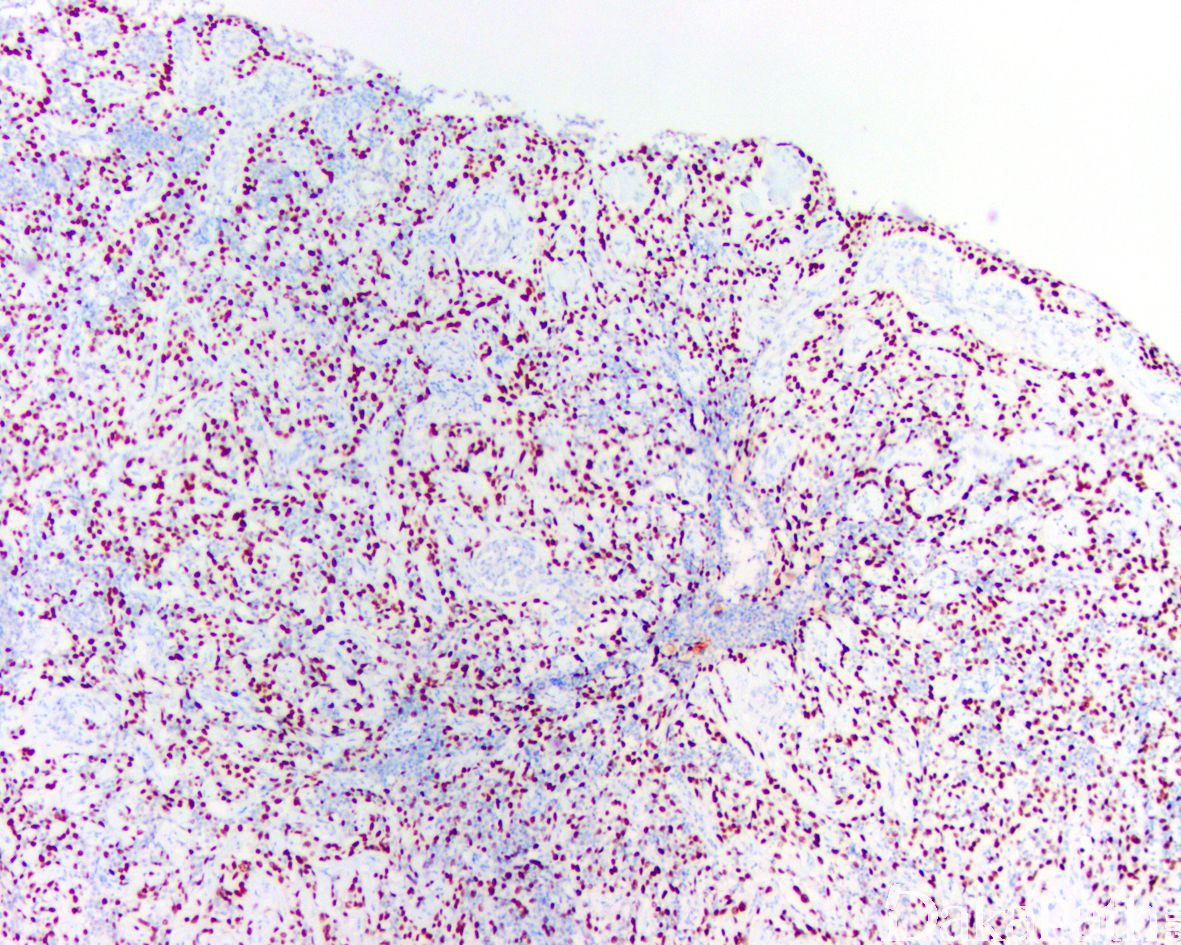

组织学上表现为旺炽性的血管样腔隙浸润硬化和黏液性间质。由于癌巢中央的瘤细胞失黏附和溶解导致假腔隙形成,而癌巢周边的瘤细胞尚保存,因此呈现出类似于被覆鞋钉样内皮细胞的血管腔样表现,而广泛的假腔隙融合则形成一种交织网状的假血管肉瘤样结构。假腔隙内常见瘤细胞退变、凋亡以及嗜中性粒细胞浸润。

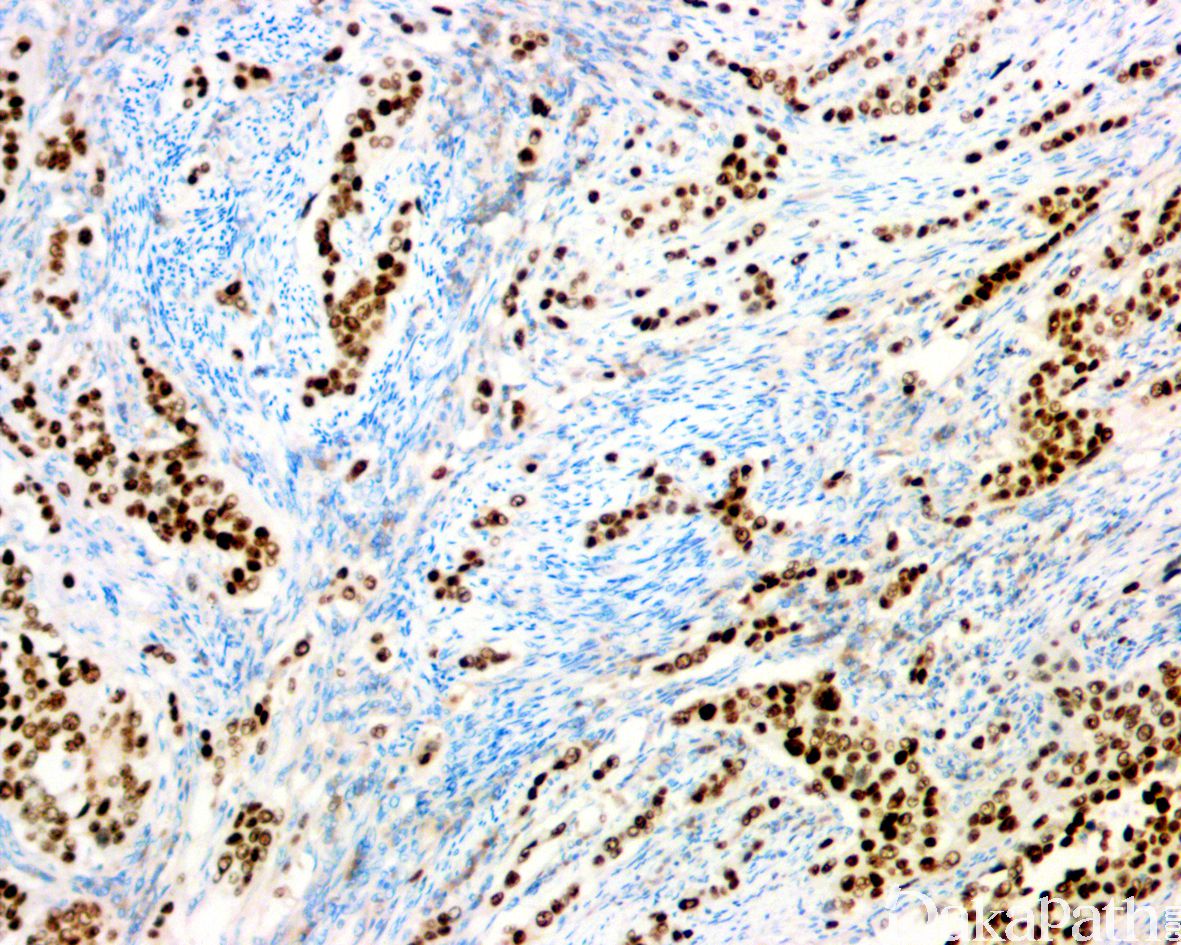

免疫组织化学染色:

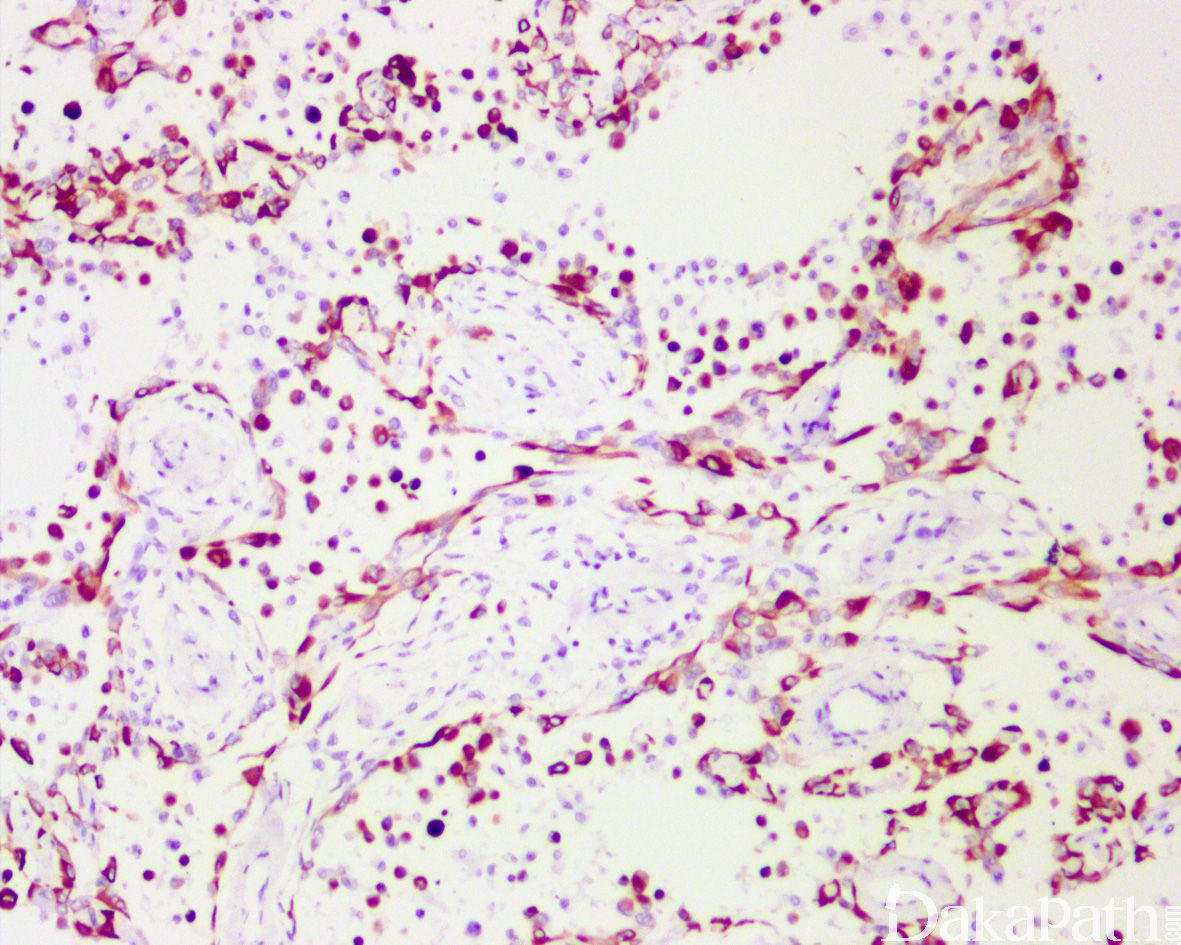

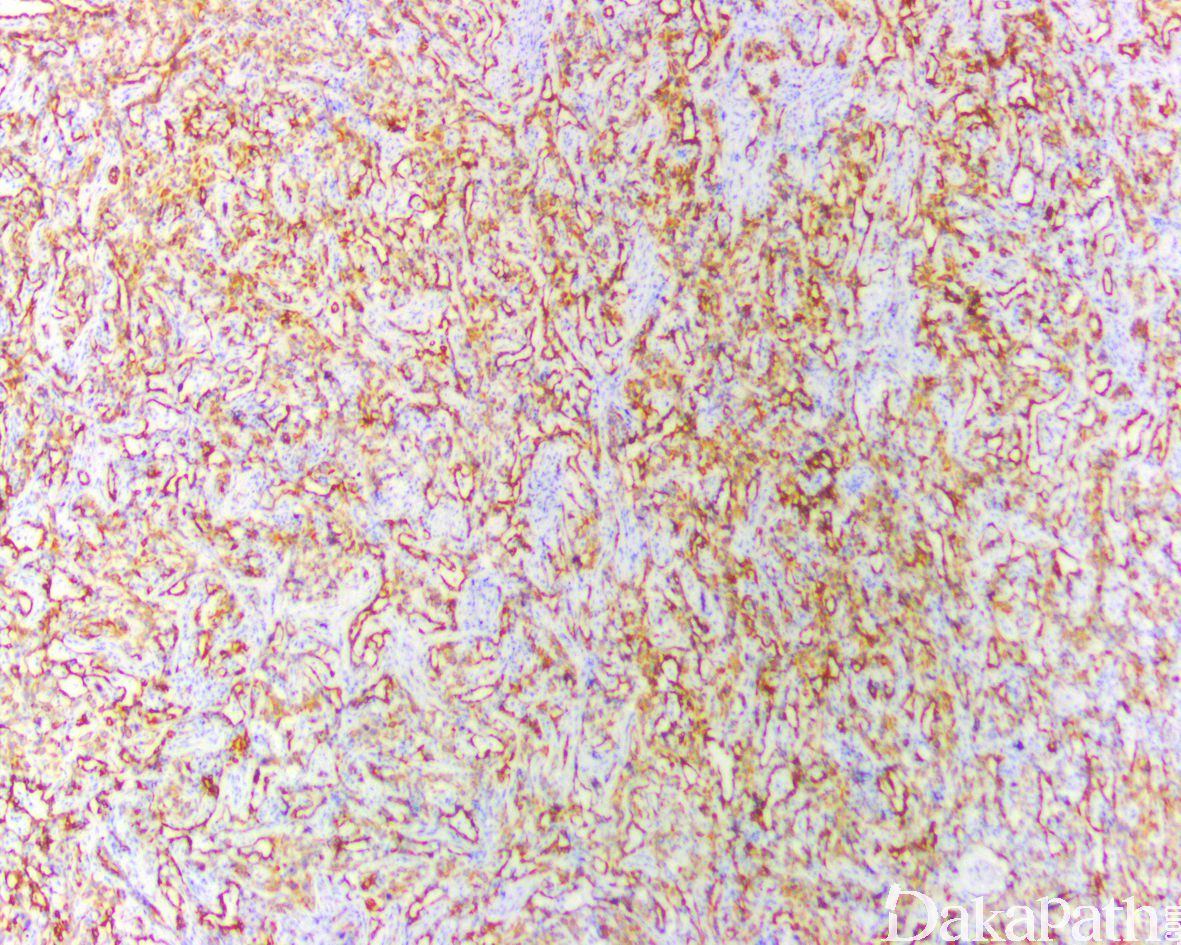

与普通的尿路上皮癌相似,不表达 PAX8,CD31. CD34. ERG 等,INI-1 表达无丢失。

鉴别诊断:

血管肉瘤:血管肉瘤可作为尿路上皮肉瘤样癌的异源性分化成分存在,此外血管肉瘤,特别是上皮样血管肉瘤,可局灶或弥漫表达 CK 以及局灶表达 GATA3。因此,在经尿道切除和活检标本中,区别假血管肉瘤样尿路上皮癌和血管肉瘤可能较为困难。与血管肉瘤可继发于放疗不同,假血管肉瘤样尿路上皮癌均无这一病史;免疫组化染色,假血管肉瘤样尿路上皮癌弥漫表达 CK7,不表达血管内皮标志物,可见伴随的普通型尿路上皮癌成分和鳞状分化;

苗勒型透明细胞癌:与假血管肉瘤组织学相似,两者均可见腔隙、假乳头以及鞋钉样细胞,因而可造成鉴别诊断混淆。免疫组化染色可用于两者的区分,苗勒型透明细胞癌弥漫强表达肝细胞核内因子-1β(HNF-1β)和 Napsin-A,不表达 GATA3 和 P63. P40 以及 HWCK 等;

肾集合管癌:可见鞋钉样瘤细胞,中性粒细胞浸润以及肉瘤样转化等,但与假血管肉瘤样尿路上皮癌不同,集合管癌以不规则小管状结构为主,免疫组化染色表达 PAX8 不表达 P63 和 P40 可资鉴别。

预后:

生物学行为高度侵袭性,所有的肿瘤在诊断时均为进展期(100%≥pT2 期,70%≥pT3 期),半数存在区域淋巴结转移,1/3 可见远处转移,包括肺、骨、后腹膜、阴茎等。90%在随访 2 年以内死于肿瘤,总体平均生存期为 11 个月

治疗:

根治性膀胱切除伴术后治疗或免疫治疗

病例报道:

Pitt M A, Morphopoulos G, Wells S, et al. Pseudoangiosarcomatous carcinoma of the genitourinary tract [J]. J Clin Pathol, 1995, 48(11): 1059-61. 参考文献:

Paner G P, Cox R M, Richards K, et al. Pseudoangiosarcomatous urothelial carcinoma of the urinary bladder [J]. Am J Surg Pathol, 2014, 38(9): 1251-9. Yildiz P, Behzatoglu K, Hacihasanoglu E, et al. Histological, immunohistochemical features and pathogenesis of pseudoangiosarcomatous urothelial carcinoma [J]. Ann Diagn Pathol, 2017, 30(17-20. 赵明,张琦,张欣,何向蕾,张大宏. 假血管肉瘤样尿路上皮癌临床病理特征. 中华病理学杂志. 2018; 47(10):788-9.