丛状神经鞘瘤

Plexiform Schwannoma

概述:

是一种在大体上和光镜下均显示多结节状生长方式的神经鞘瘤,主要发生于真皮和皮下。

发病部位: 四肢、躯干、头颈部、口腔黏膜、外阴、阴茎、腹膜后、盆腔、腮腺

诊断要点:

好发于 40 岁以下的青年人,肢体、躯干和头颈部常见,少数患者伴有 Ⅰ 型或 Ⅱ 型神经纤维瘤病;

常位于真皮内或皮下,界限清楚,呈多结节状,结节由包膜围绕;少数可发生于深部软组织或内脏器官;

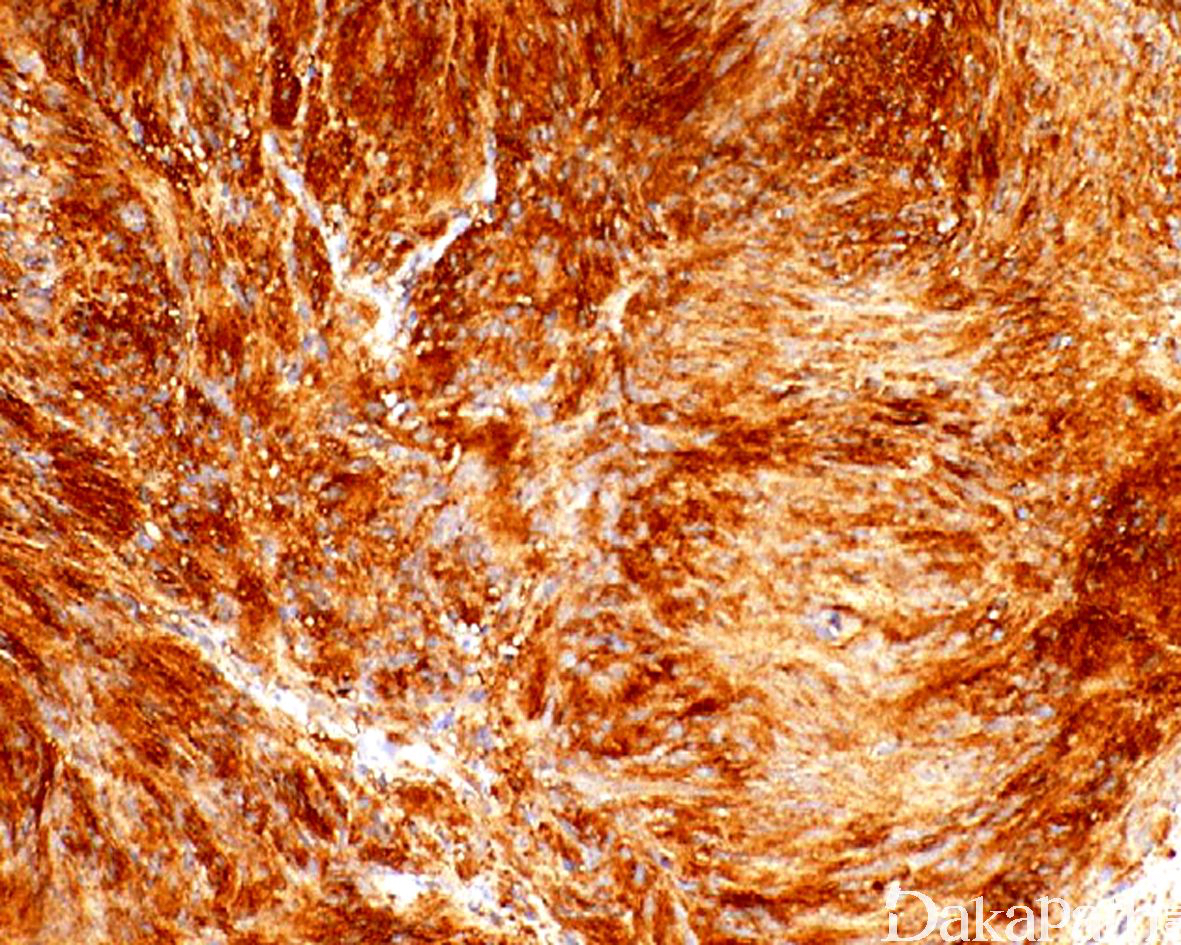

低倍镜下见大小不一、多少不等的圆形、卵圆形结节,结节之间为纤维结缔组织间隔;

结节由施万细胞束状增生形成,富于细胞,常见栅栏状排列,形态上与细胞性神经鞘瘤相似;

个别病例局部核分裂活跃,可高达 8/10HPF;

少数病例可见退变瘤细胞,表现为核大、深染或呈畸形,无核分裂像。

免疫组织化学染色:

S-100. Collagen-IV、SOX10. GFAP 阳性。包膜下区表达 NF。

鉴别诊断:

丛状神经纤维瘤:通常与 NF1 相关,丛状结节内的瘤细胞较稀疏,构成包括施万细胞、神经束膜细胞核纤维母细胞等。免疫组化染色通常散在表达 S100 蛋白和 NF。

神经鞘瘤伴病变内的结节性生长:与丛状神经鞘瘤不同,神经鞘瘤的病变内结节无纤维性包膜;结节之间亦为肿瘤组织而非纤维性间隔。

恶性外周神经鞘膜瘤:瘤细胞可见明显的非典型性、增高的核分裂像和坏死,免疫组化染色 S100 蛋白通常为斑驳状阳性。

预后:

良性,切除不尽可复发

治疗:

手术切除

病例报道:

Hirose T, Scheithauer BW, Sano T. Giant plexiform schwannoma: a report of two cases with soft tissue and visceral involvement. Mod Pathol. 1997; 10:1075–1081. 参考文献:

Agaram NP, Prakash S, Antonescu CR. Deep-seated plexiform schwannoma: a pathologic study of 16 cases and comparative analysis with the superficial variety. Am J Surg Pathol 2005;29:1042-8.